ЖЕНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

- Б

- Бажова Валентина

- Бажова-Гайдар Ариадна

- Байрамукова Халимат

- Баранская Наталья

- Басова Людмила

- Башкирова Галина

- Безбородова Ада

- Беланова Галина

- Белкина Мария

- Белозерская Любовь

- Беляева Лилия

- Беляева Светлана

- Белякова Алла

- Берберова Нина

- Берггольц Ольга

- Бианки Валентина

- Богуславская Зоя

- Бодрова Анна

- Бочкарева Екатерина

- Броневская Янина

- Будогоская Лидия

- Бутырева Галина

- Быкова Елена

- В

- Вакуловская Лидия

- Вальцева Анна

- Ванеева Лариса

- Вартан Виктория

- Василевич Алена

- Василевская Ванда

- Васильева Ксения

- Васильева Лариса

- Васютина Евгения

- Вел Елена

- Велембовская Ирина

- Верейская Елена

- Весёлая Заяра

- Вигдорова Фрида

- Вигорова Надежда

- Войнич Этель Лилиан

- Войтоловская Лина

- Волчкова Людмила

- Вольф Криста

- Воробьева Лариса

- Воронцова Елена

- Воскресенская Зоя

- Г

- Габова Елена

- Галахова Галина

- Гамазкова Инна

- Ганина Майя

- Гасилова Халида

- Георгиевская Сусанна

- Гербер Алла

- Гёбль Полина

- Гинзбург Лидия

- Гинзбург Наталия

- Гиппиус Зинаида

- Голанд Валентина

- Голованивская Мария

- Головина Алла

- Голубева Вера

- Горланова Нина

- Горобова Александра

- Горшман Шира

- Гофф Инна

- Графова Лидия

- Грекова Ирина

- Гурченко Людмила

- Гурьян Ольга

- Гуссаковская Ольга

- К

- Каленова Тамара

- Калиненко Оксана

- Каплинская Елена

- Караваева Анна

- Кардашова Анна

- Карташёва Екатерина

- Катасонова Елена

- Катерли Нина

- Кащук Наталья

- Кетлинская Вера

- Киселева Мария

- Климашевская Ирина

- Ковалевская Софья

- Коваленко Римма

- Кожевникова Надежда

- Кожухова Ольга

- Козырева Марьяна

- Койн Ирмгард

- Колесникова Мария

- Кологривова Елизавета

- Колчинская Наталья

- Кононенко Елена

- Конопницкая Мария

- Коптева Яна

- Корнилова Галина

- Костенецкая Марина

- Костюченко Наталия

- Котовщикова Аделаида

- Кохова Цуца

- Кочегаров Евгений

- Крашенинникова Екатерина

- Кретова Марина

- Крудова Наталья

- Кршижановская Елена

- Кузнецова Агния

- Кузнецова Алла

- Кузнецова Галина

- Кундышева Эмилия

- Куратова Нина

- Куроянаги Тэцуко

- С

- Сабинина Людмила

- Сабо Магда

- Сальникова Людмила

- Светлая Каролина

- Сейфуллина Лидия

- Сельянова Алла

- Семенова Нина

- Сенгалевич Маргарита

- Серебрякова Галина

- Силина Надежда

- Ситнова Ольга

- Скабелкина Прасковья

- Скорик Любовь

- Смирнова Вера

- Снегова Ирина

- Соколова Ингрида

- Соколова Марина

- Соколова Наталья

- Соловьева Валентина

- Соротокина Нина

- Старостина Екатерина

- Стрелкова Ирина

- Судакова Екатерина

- Суханова Наталья

- Сухотина-Толстая Татьяна

- Сыромятникова Зинаида

- Сысоева Татьяна

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Шагинян Мариэтта 1966

«Вы можете двадцать лет прожить

в Париже — и не будете знать

Францию».

Стендаль.

1. ДОРОГА КАК ТАКОВАЯ

Знать страну — это значит уметь ее представить себе, закрыв глаза. Всю целиком, объемно и зримо, географически и живописно, в отдельных частях и контурах. Так я могу, например, представить себе Британские острова от шотландских озер до седой пены волн у скалистого берега Лендс-Энда. Но, к стыду своему, несколько раз побывав в Париже, я совершенно не знала Франции, не могла мысленно охватить ее. Понятно поэтому, что, когда легла передо мной огромная карта и нужно было выкроить из нее автомобильный маршрут на восемь дней, меня охватила просто бандитскал жадность: целых девяносто департаментов, один другого интересней, и два морских порта, равные департаментам!

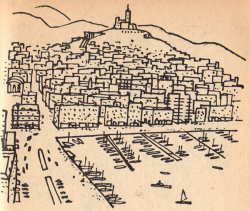

Карандаш побежал зигзагами, охватывая куски побольше. Но спутник мой сразу пресек эти зигзаги. Он провел две линии. Сверху вниз, от Парижа до Лазурного берега, и снизу вверх, от Лазурного берега через Марсель до Парижа, оставляя между этими двумя линиями только очень узкое пространство, хотя нигде не давая им слиться или пересечься. Нам предстояло по этому плану проехать из бассейна рек Сена — Уаза в долины рек Сена — Марна, ехать вдоль Ионны, Соны, Луары, Эна, подняться в Верхнюю Савойю, спуститься в долину Изера и «дорогой Наполеона» вниз, вниз, вниз через Приморские Альпы на Лазурный берег. А из Ниццы — берегом Средиземного моря в Марсель, а из Марселя — долинами Роны, Дрома, Алье, Луары — назад в Париж. Сделать как бы пробную вырезку из центрального тела Франции, с севера на юг,— очень интересную, но ограниченную вырезку, оставив на будущие времена весь север и все провинции, выходящие на Бискайский залив, Ла-Манш и течение Гаронны.

Пока это все оговаривалось и вычерчивалось с записью предполагаемых ночевок в городах с совершенно незнакомыми мне названиями, — механик приводил в порядок нашего «доброго коня», то есть лошадиные силы уже не молодой советской «Волги», служившей своему парижскому хозяину верой и правдой целых пять лет. Неисчислимо много раз приходилось мне переживать это чувство, лучше которого на свете нет: чувство транспорта у дверей, — торопящего к отъезду, когда вы оглядываетесь в комнате, оторвавшись от прошлого, не забыли ль чего, но вас уже нет в этих четырех стенах, как еще нет и в том неведомом, куда вы сейчас ринетесь, словно пловец в океан.

Была середина августа. Париж был мертв и необыкновенно тих, очень тиха и чинна улица де Бурдоннэ, где стоял мой отель, — и через сонные утренние улицы каникулярного Парижа весело побежала наша советская «Волга». Но окончание летних каникул, ввергших столицу Франции в мертвую дремоту, — для ее автострад и шоссейных дорог, да и для провинций означало необыкновенное оживление. Тысячи и десятки тысяч «дачников», проводивших летнее время в горах или на море, целыми караванами возвращались вспять, — машины самых разных марок, нагруженные сверху, как возы с сеном, самым неожиданным «инвентарем» — опрокинутыми носом вниз лодками, ружьями и удилищами, мебелью и спальными мешками, — мчались одна за другой с невероятной скоростью, волоча за собою целые домики на колесах с занавесками на окошках. Не успели мы выехать через Орлеанские ворота на чудесную французскую автостраду, как начался мой первый урок поездки, знакомство с самими дорогами Франции.

Французские департаменты называются большею частью по имени своих рек; эти реки, широкие и полноводные, разветвленные притоками, которые часто не отличишь по ширине от самих рек, куда они впадают, — не только дали свои названья частям страны, но послужили как бы прообразами такому могучему фактору экономики, как шоссейные дороги. Льется меж берегов аккуратное серебро реки, грациозно петляя; и с такой же мягкой грацией, таким же аккуратным потоком льются серебряные ленты дорог, исчерчивая всю Францию. Авторуты — как полноводные реки; и автострада, идущая от Парижа, как целая система с восходящими и нисходящими, гладко отделанными боками-берегами, с пересеченьями и петлями перекрестков, эстакадами-мостами, ни дать ни взять та же Лаура или Рона. И вместе с плывущим потоком дачников я впервые увидела грандиозные камьоны — французские грузовики, похожие на колоссальные пароходы, часто в два сквозных этажа, — несущие в себе восемь легковых автомобилей, четыре в два ряда наверху и четыре внизу. Надо это видеть, чтоб уверовать в такие летучие грузовики, развивающие вдобавок немалую скорость, словно гигантские товарные вагоны, оторвавшиеся от поезда.

Удивительна беспечность, с какой ведут свои машины шоферы на этих дорогах, не пугаясь огромного количества аварий, о которых каждый день пишут газеты. Вот кучка рабочих на шоссе, чинящих что-то. Они в необычайно ярких желтых куртках, светящихся, как огненные пятна, — что это? Форма дорожников, производящих работы? Нет, эти яркие куртки — сигналы, чтоб их увидели издалека, не наехали, не задавили.

Предосторожности приняли и мы. Восемь дней по пятнадцать часов в машине, когда езда превращается в нечто вроде балансированья акробата на проволоке, потребовали от нас добавочных мер. Мой спутник вел машину в четыре глаза и четыре руки. Его жена сидела с ним у руля, и оба делили между собой два школьных предмета: прилежание и внимание. Много, много раз избегала наша «Волга» аварий благодаря внимательным, вовремя данным предупреждениям, которые жена успевала давать мужу.

Говоря о дороге в целом, нельзя не сказать еще об огромном множестве бензостанций всевозможных фирм и наименований. Кроме классического Шелла, мелькали мимо конкурирующими группами разные Антары, Эссо, Азуры, Тотали, Мобили.

А вот с рекламами получается, как говорят у нас, неувязка. Кто ездил верхом, знает обычай лошади: входя на водопой в реку, стать повыше другой лошади, чтоб пить более чистую воду. Реклама тоже стремится забежать вперед, стать «повыше» других. Но, пролезая вперед, прямо вам в глаза, она думает больше о себе, чем о вашем удобстве, и в этом, мне кажется, основной порок дорожных реклам на Западе. Допустим, что рекламируется «большой парижский базар» в Бурге. Начинается реклама за десятки километров до Бурга. По старой привычке путешественника вы принимаете надпись за въезд, за анонс, извещающий близость города Бурга и его базара. Но проходят пять минут, десять, пятнадцать, полчаса — ни Бурга, ни базара. И это на каждом шагу. Огромная надпись: курорт Эвиан. Вы приготовились въехать в него. Ан нет. В курорте Эвиане ждет вас «чистая вода и сумасшедшее вино», а сам курорт Эвиан за тридевять земель, и вам не по дороге. Невольно чертыхаешься — а ну его, этот Эвиан, и с водой, и с вином!

Но если рекламы дразнят вас, заставляя переживать встречи с ними чисто теоретически, то сами изделия рук человеческих, кустарная и легкая промышленность, все, чем богата и славится данная местность, — бросается вам навстречу сплошными конкретными массами, — только смотри, нюхай, щупай, покупай. Бургундская керамика, от большущих ваз и кувшинов до маленьких блошек и плошек, не дожидаясь, когда вы свернете к ней с дороги, сама подошла к вам, расположившись чуть ли не у самого асфальта под тентами и без тентов, рядами, кучами, великим множеством. Вы сразу схватываете ее тона и формы, цвет блеклого неба, серо-зелено-фиолетовые морские краски и этот французский вкус к извилистой линии, к нюансу, такой безошибочно изящный вкус...

Ку́пите или не ку́пите, но вы уже узнали эту керамику и не смешаете ее ни с какой другой. Знаменитое царство духов, не превзойденных по качеству еще нигде в мире, совсем не требует специальных ваших заездов в провансальские города, в столицу парфюмерии, Грас. Она опять тут, ярмарочными палатками унизавшая справа и слева дорогу, — выходите из машины, нюхайте, трогайте и даже «дегустируйте», нажав пульверизатор. Местные плетеные корзиночки возле Ниццы буквально бегут вдоль дороги, преследуя вас; оливковое масло, альпийский мед, душистые подушечки сухой лаванды, прославленная нуга Монтелимара, все сотни сортов ее — только что не кидаются под колеса вашей машины. И вы начинаете чувствовать французскую дорогу, по которой так легко скользит автомобиль, как важную часть французской экономики, выполняющую, помимо чисто дорожной, еще две функции — «пропагандистскую», — в тысячах и тысячах реклам, и рыночную, — в тысячах и тысячах торговых палаток. Стремленье местных товаров к обочинам дорог похоже, может быть, на древнюю тягу торговли к берегам рек.

Эпиграфом к моей поездке я взяла слова Стендаля. Он написал их за четыре года до смерти. Ему тогда было 55 лет, он растолстел, стал носить очки, за плечами его лежали исхоженные, изъезженные дороги Англии, Италии, Австрии; он побывал с армией Наполеона в Москве, видел московские пожары; и уже созданы были такие вещи, как «Красное и черное», «О любви». Словом, это был зрелый, сложившийся, закруглившийся Стендаль. И вдруг издательство предложило ему поездить по родной стране и написать книгу о Франции. Тогда-то и родилась одна из самых интересных его книг, «Записки туриста», откуда я и выбрала цитату для моего эпиграфа. Казалось бы, нелепо видеть пособие для современной поездки в книге, написанной около 130 лет назад. Но сам Стендаль сделал еще более «нелепую» вещь: для своей собственной поездки он взял себе гидом книгу, написанную две тысячи лет назад, когда Франция была еще только Галлией. Эта книга — Записки (верней, комментарии, если переводить дословно) Юлия Цезаря к Галльской войне.

Дело в том, что в путешествии (особенно для нас, людей нового на земле общества) очень важно правильно и выпукло (стереоскопически) чувствовать время. Неверное чувство времени может привести к неверным философским и политическим выводам. Люди моего поколенья, например, были воспитаны на чувстве «гибели Европы», исторической дряхлости старой западной культуры, — об этом вещал Шпенглер в «Закате Европы». И было это совершенно неверно, — стареют общественные системы, заменяясь новыми, а культуры остаются жить, как не стареет Гомер в восприятии человечества.

Юлий Цезарь помог Стендалю, видевшему бесчисленные античные памятники, оставленные римскими воинами на французской земле, — очень близко, очень придвинуто к его времени почувствовать далекое прошлое. А близко почувствовать прошлое — значит, правильно ощутить исторический возраст родной страны: не так уж она стара, эта Франция, еще вчера бывшая Галлией. И Стендаль, ездивший под видом торговца железом «то в коляске, то верхом», нигде не забывавший заглянуть в местную промышленность и ее экономику, а не только описывать природу и памятники; Стендаль, донесший до меня сквозь цокот копыт своей лошади по булыжникам французских улиц также и тяжелый шаг сандалий римских легионеров, — тоже сдвинул передо мной столетия. Он помог мне разглядеть прошлое, как нечто очень недавнее, необходимо присутствующее на выпукло-синхронном восприятии целого, — и дал почувствовать еще очень молодой, очень в сущности недавний возраст Европы...

В пути нам все время давался этот урок молодости современной Франции, хотя, казалось бы, должно было получиться наоборот. Во множестве встречавшиеся античные памятники — развалины крепостных стен, обрывки акведуков, воронки цирков, языческие храмы, триумфальные арки — как-то житейски-практично соседствовали с романскими, ранне- и позднеготическими памятниками, ренессансными дворцами. Житейски-практично потому, что, стоя рядом, словно верстовые столбы летящей дороги времени, они одинаково жизненно важны для населенья, как постоянный и верный кусок хлеба на службе у современного бога Европы, туризма. Туристами живут отели и бензоколонки, дороги и дорожная торговля, показ «памятников» и вождение по ним, да и сами эти памятники живут, живут и не собираются выйти на пенсию, перейдя под сомнительную сень «охраны памятников». Они — почти каждый из них — используются под самые современные мероприятия, посещаются тысячами людей не как памятники, а именно как жилые помещения. В античных и средневековых цирках, храмах и замках по всей Франции устраиваются концерты, выставки, театральные представления. Возле ажурно прекрасных дверей собора в Бург-ан-Бресе мы застали выставку картин Утрилло; в древнем замке на савойском озере Аннеси — современнейший показ только что созданных Сальватором Дали акварелей к «Божественной комедии» Данте, в античном театре-цирке города Оранж, как и в папском знаменитом дворце Авиньона, — ежевечерние чисто французские зрелища «Звук и свет», — подробно обо всем этом позднее. И так решительно повсюду, современность живет о бок с прошлым, она экономически эксплуатирует его, она приучает народ видеть в нем не только историю, но и продолжение истории, — а такая живая память — это не память старости, это память молодости, когда вы несете свое прошлое целиком с собой.

Вот первые беглые впечатленья, получаемые путником от французской дороги как таковой.

2. БУРГУНДИЯ

Для тех, кто выезжает из Парижа на юг, мимо величественного льва, лежащего у Орлеанских ворот, маршрут вначале один: предместья; остающиеся в стороне ленинские места (Лонжюмо, — о нем в самом конце поездки!); розовые, сады; элегантный аэродром Орли; поля кукурузы, небольшой лиственный лесок, — до поворота с автострады к прославленной деревушке Барбизон и дворцу Фонтенбло.

В Барбизоне гладкая парижская равнина чуть начинает холмиться. Здесь, в уютных виллах, превращенных сейчас в музеи-мастерские, жили и работали художники-реалисты прошлого века, Жан Франсуа Милле и Теодор Руссо, подобно нашим передвижникам отвернувшиеся от ложно-классических сюжетов своего времени и начавшие писать: первый — жанровые сценки крестьянского труда; второй, основатель «интимного пейзажа», — мягкий элегический мир окружающей его природы, населенный сельскими жителями. Поблизости от этих вилл — кусочек оригинальной природы, прогулка на серые скалы, выступающие своими круглыми панцирями из земли, как спинки больших черепах; барельефы портретов Милле и Руссо на одной из скал, обязательные киоски с открытками и сувенирами, и начало леса Фонтебло с уходящей в глубь его непроезжей дорогой.

Для начинающего свое путешествие по Франции впервые все это очень интересно, прежде всего тем, что можно назвать «культом ателье живописцев», широко во Франции распространенным: какое бы живописное местечко ни попалось вам, обязательно, словно подтверждая происхожденье самого слова «живописный», будут там виллы-ателье художников, посещаемые, показываемые, придающие славу местности.

Но я, хоть и отправилась в свой путь впервые, была уже отравлена ядом стендалевской иронии. С некоторым скептицизмом восприняла я и серые скалы, и дворец Фонтенбло, к которому мы подъехали из Барбизона, памятуя слова Стендаля из его «Записок»: «Скалы Фонтенбло просто смешны. Только преувеличенные рассказы о них ввели их в моду... Лесистые места также очень жалки». Еще более непочтительно, с убийственной меткостью, выразился Стендаль о дворце Фонтенбло: «Дворец Фонтенбло весьма плохо расположен, в самой низине. Он напоминает словарь по архитектуре: все как будто налицо, а между тем ничто не волнует». Без особого волненья заглянули мы в сад Дианы, отдали положенную дань теням Франциска I и Людовика XV в знаменитом «зале прощаний». Но поволноваться перед оградой Фонтенбло нам все же пришлось, хотя и не по архитектурному поводу.

Начав привыкать к нашему доброму коняге — верной старой «Волге», — я как-то антропоморфически, чтобы не сказать «каниноморфически» восприняла ее грациозный аллюр, когда она, протискиваясь на стоянки среди туристских машин, словно обнюхала носом багажник одной из них. Что-то было знакомое в этой одной... да ведь она тоже оказалась «Волгой», — «Волгой» среди десятков «Ситроэн», «Мерседес», «Аустино», «Шевроле», «Роллс-Ройсов»! Но только на этой второй «Волге» местом рождения стоял Брюссель. Мы узнали, что в Бельгии есть сборочный завод, где фирма Бони собирает нашу «Волгу». Как, значит, экономично придумали наши конструкторы скромные формы советских машин, если «Победа» вторично родилась в Польше, а «Волга» собирается в Бельгии!

За Фонтенбло начался наш первый серьезный этап пути. Теперь мне предстояло увидеть Францию настоящую, Центральную Францию, охватывающую чуть ли не четыре департамента: Йонны, Кот-д'Ора, Соны и Луары и Эна, и носящую старое почетное имя Бургундии. Машина, уступая дорогу «лихачам», перегонявшим нас с быстротой ветра, скользила, — почти вплывала — из долины реки Сены в долину реки Йонны. Казалось бы, какая может быть особенная разница между соседками-реками, текущими под одним небом, на одной широте? Но разница подошла сразу, словно мы окунулись в благоуханный бассейин. Огромный простор распахнулся перед нами с тою особой зеленью, какую сравниваешь с изумрудом, — резко-зеленая трава, зеленые кроны рощ, словно мокрые завившиеся после мытья и не просушенные волосы русалок. Справа от нас зигзагами петляла Йонна; слева, невидимый глазу, лежал Бургундский канал; впереди пересекал весь департамент Соны Центральный канал, а еще дальше — нас ждал неведомый Эн. Вода, вода, влага в небесных тучках, влага в зелени, словно вся Бургундия — не что иное, как одна обширная пойма, один нескончаемый заливной луг.

По справочнику Бургундия — район сельского хозяйства. Подобно тому как в Ленинграде Иван Петрович Павлов поставил необычный памятник Собаке — помощнице в открытии условного рефлекса, — в Бургундии вас тоже встречает необычный памятник — черная статуя Коровы. Это почти единственная здесь корова, предпочитающая стоять, а не лежать. Еще в Голландии меня, привыкшую к нашим бродячим стадам, непривычно поразили луга с лежащими на них коровами, а тут, в Бургундии, они тоже лежат, от сугубой сытости, от чрезмерной калорийности лугов с их выхоленной, жирной травой, от густоты ароматов в воздухе, от тяжести переполненного вымени, — белые, крупные, с рыжеватиной на блестящей шерсти.

Но именно здесь, в этой стране молока и мяса, я столкнулась с новым для меня экономическим разнообразием «профиля». Мы привыкли в наших огромных пространствах районировать хозяйство широкими мазками кисти: лесá, так уж леса, целые массивы лéса с порубкой, заготовкой, сплавом; животноводство, так уж в размерах гигантских, как нескончаемые стада на Алтайских горах, на границе путыни Гоби, где-нибудь на склонах Арагаца в Армении; землепашество, так уж целина до горизонта или бесконечные волжские поля... Промышленность — и едешь час, два, три по Уралу или Донецкому бассейну, видя в окне горы угля, руды, шлака, вышек и труб. А уж если степь, так чеховская степь, без конца, без краю. Мы как-то не привыкли «ломать» наши профили контрастами, использовать местную природу и археологию. А бургундский сельскохозяйственный район совершенно неожиданно для туриста оказывается по соседству с сердцем французской металлургии, — одним из самых крупных заводов в Европе, знаменитым Лё Крёзо. Этот завод совсем близко на Центральном канале, в двух шагах от «черной коровы». Лё Крёзо — не «модерн», не порожденье нашего века, хотя там и создается нечто очень новое, — он современник демидовского Урала.

Если сельское хозяйство Бургундии соседствует с металлургией, корова с мартеном, то в каком же окружении находится сам Лё Крёзо? Взглянув на карту района, мы видим вокруг него городки с незнакомыми названиями Отён, Шалон-на-Соне, Турнюс, Брансьон. Незнакомыми они, впрочем, останутся для вас, путника по дорогам Франции, ненадолго. Дорожные столбы с рекламами, плакаты на стенах, объявления в газетах кричат вам на каждом шагу, что их нельзя пропустить на пути к югу, что это — гордость нации.

С общим типом таких городков-музеев мы познакомились еще при самом въезде в Бургундию, в Сансе, который почему-то, вопреки правилам французской орфографии, произносится не «Сан», а Санс. В Сансе собраны сразу: античности (в библиотеке манускриптов есть занимательный костяной образец переплета с языческими изображениями), средневековье (церковь XII века) и Ренессанс (музей крупного мастера Ренессанса, тамошнего уроженца Жана Кузена).

Но городки-музеи вокруг «сердца металлургии» заставляют вас позабыть о Сансе. Каждый из них поражает чем-то необычным. В Отёне — от языческих времен пристально смотрит на вас стена загадочного храма Януса тремя круглыми окнами-дырами, как тремя глазами; и от христианских времен — с непередаваемой силой высеченный барельеф простоволосой, как русалка, библейской Евы в соборе XII века. А в городке Брансьон — просто нельзя не посмотреть старинную фреску воскресения из мертвых, где из гробов, как из больших чанов, поднимая в знак неожиданного прихода в гости руки жестом «а вот и мы!», вылезают голые люди одного и того же молодого возраста.

Возле Шалона-на-Соне родился знаменитый физик — один из создателей фотографии, Нисефор Ньепс, — и в шалонском музее вы узнаете об этом отставном лейтенанте, как в самом начале прошлого века он проявлял свои пластинки в лавандовом масле — том самом лавандовом масле, какое прославило французскую парфюмерию.

В Турнюс, городок с древним римским названием и с великолепнейшим памятником французского зодчества XII века, церковью Св. Филибера, мы приехали уже к вечеру, заночевать. Успели только бегло осмотреть собор. В его строгих, прямых очертаниях и в его симметрии есть что-то жесткое, и так же прямолинейна и жестка его мадонна из кедрового дерева, похожая на простоватую труженицу-крестьянку, с простоватым и великовозрастным крестьянским парнем, Христом, на коленях. На закате едва засветился перед нами знаменитый зеленый витраж «Распятие», единственный по необычайной для XII века утонченности и изяществу. Глаза у нас слипались, и мы оставили все остальное — на завтра.

Пролетая десятками километров по стране, чтоб увидеть ее всю за какую-нибудь неделю, нельзя рассчитывать на подлинное углубленное узнавание. И все же — какое богатство впитало за день наше взбудораженное воображение! Века и люди и дела этих людей прошли перед нами на цепочке времени: древний мир, отложивший свои тысячелетние следы; христианство с его мыслями, устремленными к небу, особенность и характер французской ранней готики, не похожей ни на немецкую, ни на английскую; Ренессанс — с его любовью к земной красоте; начало века больших открытий в науке, девятнадцатого... Красота — и та нить времени, которую зовут историей, и люди-творцы, неутомимо создающие материальный и духовный мир, как пчелы в улье нашей планеты Земли... Оттого что так много сохранилось следов их непрерывной деятельности, вы вдруг начинаете конкретно представлять себе слово «человечество» не суммой всех тех, кто живет сейчас, сию минуту, а суммою всех, живших в веках и обреченных жить в будущем, — и таким молодым кажется вам сегодняшний день, такой молодой земля Франции.

Вы думаете еще и о великом подспорье для воспитания и обучения человека — в этих материальных следах на земле, памятниках искусства и культуры, биографиях больших творцов и охране их лабораторий, мастерских, жилья. Вздохнешь невольно, в каком загоне у нас иные великолепные деревянные памятники русского Севера, чудные старые здания Костромы, Углича, Ростова Великого, как нелегко проехать туда и осмотреть их...

Так в один день, школой познания и вкуса, нигде не утомительной потому что разнообразной, пронизав воображенье и мысль остротой впечатлений, прошел перед нами отрезок Центральной Франции с ее сельским хозяйством, тяжелой промышленностью и бессмертной красотой памятников. И все это на фоне удивительной природы — выхоленных речных долин, мягких холмов, серебряной ленты реки и кудрявых рощ, словно взятых с поблеклого старинного гобелена.

3. ВЕРХНЯЯ САВОЙЯ

Вы просыпаетесь раным-рано. Типичная французская гостиница с кроватью, где можно уложить четверых, с горячим душем за занавеской. Внизу — шум уборки, двиганье стульев, хлопанье дверей — вам готовят обычный завтрак: кофе, кусочек масла, ложка джема на тарелочке, знаменитые круасан, — легкие, как воздух, слоеные подковки. Мы в городе Турнюсе, и прежде чем двинуться дальше из Бургундии, надо посмотреть знаменитое турнюсское аббатство, побывать в музее Грёза, побродить по утреннему городу, который только еще просыпается. В нем немногим больше шести тысяч жителей, а чуть не на каждом углу отели и остывшие за ночь, опыленные и окропленные дождем машины туристов.

Иду с некоторой неохотой в музей Жан-Батиста Грёза, родившегося в Турнюсе в 1725 году и, видимо, очень чтимого; с неохотой, потому что в невежестве своем я соединяла с его именем только так называемые «головки», нечто очень сентиментальное и красивенькое, то, что англичане называют «pretty-pretty». И какой неожиданный шок в музее! Вместо салонного сентименталиста — тонкий и умный друг Дидро, настоящий тенденциозный художник революции, убежденный реалист, преданный натуре, пропагандирующий своей кистью нравственные начала, крепкую семью, тот очищающий дух, каким дышали первые работы энциклопедистов и первые дни революции. А главное — какой мастер глубокого, реального портрета! Если б не Грёз, не было бы у нас подлинного образа Дидро, кстати сказать, давшего восторженный отзыв о творчестве Грёза. Не было бы образов Дантона, Робеспьера, Глюка. А перед его собственным автопортретом стоишь долго — вся эпоха французского материализма глядит из этих умных глаз с чуть скептическим прищуром, из этой доброжелательной, хотя и не ждущей добра от других, невеселой улыбки. Грёз — не сентиментальная, а скорее трагическая фигура. Задвинутый великолепным Давидом, он умер в нищете, не признанный той самой революцией, чьи материалистические истоки хотел подхватить и воспеть...

Нам предстоит свернуть с нашей проторенной магистрали «Париж — Марсель» в сторону Альп и вместо спуска все ниже к морю — подниматься все выше и выше, к границе Швейцарии, в Верхнюю Савойю. Но до поворота еще далеко. Еще впереди — Бург-ан-Брес, город по сравнению с маленьким Турнюсом столичный, и мы влетаем в него прямо на площадь, славящуюся своим филигранным собором.

До сих пор впечатления наши не шли дальше XII— XIV веков французской готики, очень прямолинейной, очень суровой и солидной в симметрии своих сводов и окон, зубцов и башен. Но здесь в фасаде собора — нечто совершенно непохожее, мы лицом к лицу с веком XVI, со стилем, французами названным «стиль готик флямбуайян», — несколько напыщенный эпитет, переводимый, как стиль пламенеющий, пламенный. Словно рука крючком связала этот замысловатый фасад, похожий на кружево с завитушками или на костер с огненными языками. Такова знаменитая церковь де Бру в Бурге, место паломничества тысяч туристов.

Тут же, чуть ли не в здании самой церкви, гастрольная выставка картин Утрилло. Дальше — этнографический музей. Хотя старинные французские провинции делятся сейчас на десятки департаментов, население каждой из них сохранило свои старые названия (бургундцы, провансальцы, нормандцы, савойяры, дофинэзцы и т. д.); оно ревниво бережет в музеях исторические подробности своего быта, одежды, обычаев, и даже маленький Бург-ан-Брес рассказывает вам в музее о «бресистах» и всех отличиях этих «бресистов» от жителей других городов.

Мы узнаем еще одну достопримечательность старой Бургундии на пороге расставанья с нею. По общепринятой традиции французская кухня считается лучшей в мире; но и в лучшей есть свое лучшее: местность Брес рекламируется как царица французской гастрономии. Ресторанов здесь множество — прямо перед фасадом церкви; туристы уносят из них салфетки, подстаканники, сувениры с надписью, удостоверяющей, что вы ели и пили в Брес. И мы, поддавшись гипнозу, тоже вошли в один из них и в меру наших средств напились чаю с яблочным пирогом, действительно вкусным.

Вот теперь начинается новый этап пути. Верная «Волга», гудя, берет высоту, карабкается по зигзагам выше и выше, пересекает густо-зеленую реку Эн, — и уже вьется Эн, как уползающий змей, где-то внизу. В разрезе дороги — дымное очертание далеких белоголовых гор. В воздухе вместо бургундской влаги мелкими иголочками начинает покалывать вам сердце первая горная сухость, напоенная запахом осени.

За зигзагом узкого ущелья, в двадцати километрах от курорта Нантуа, навстречу вам вдруг стремительным броском возникает из скалы каменная фигура женщины. Машина замедляет ход на мосту, перекинутом над Эном на большой высоте. Мы сходим на мокрый асфальт и под мелким, как пыль, дождиком подходим к статуе. Надпись:

«Где я умираю — возрождается родина.

Арагон».

Тут, на горной высоте, памятник семистам погибших партизан и солдат (маки) армии Сопротивления. Маленькие, бесчисленные могилки вокруг. Сколько надписей самых разных национальностей! Рядом с французом Пьером Жоли — итальянец Мануэль Паламино, араб Калифа бен-Мухаммед бен-Лорби, латинский шрифт чередуется с арабским. И еще больше могилок неведомых, безымянных. Это уже история сегодняшнего дня, и она создана скульпторами Ноэми Альбером и Робером Жэном монументально, как создавали средневековые их предки.

Хорошо стоять здесь, на горной высоте, в мельчайших брильянтиках горного дождепада. Но время двигаться дальше. И мы опять летим, а если глядеть на нас с самолета, — ползем по зигзагам горной Юры, вверх, в самое небо, и с каждым зигзагом — новые прелести, растворенные в необъятных просторах гор. На дороге в своих желтых куртках-сигналах работают уже марокканцы, смуглые люди, посылающие нам белозубую улыбку. Слева, медленно, как привидение, встает стена тумана густого, плотного, как картон. Он заслонил от нас снежную цепь Альп, заслонил вершину Монблана. Разъезд: налево 44 километра до Женевы, направо — столица Верхней Савойи, Аннеси, с ее знаменитым по красоте горным озером. И мы поворачиваемся спиной к Женеве.

Что я знала о Верхней Савойе, прежде чем увидеть ее воочию? Есть такой роман Поль де Кока, писателя, обиженного ни за что ни про что скверной репутацией, хотя этот «милый Поль де Кок», «прелестный и разнообразный» (слова Белинского) дал нам в своих романах, как никто, поэтичнейшие картины французской провинции, — так вот, есть у него роман «Маленький савойяр». В нем рассказывается, как ежегодно сотни мальчуганов от семи-восьми до двенадцати лет спускались с вершин голодной и нищей Савойи, неся за плечами лесенки, — для нехитрого приработка в Париже: они были трубочистами, лазали, как черные черти, своими худыми тельцами по парижским дымовым трубам и за гроши чистили их. Вот это единственное я и знала о Верхней Савойе, и, когда со стыдом призналась в этом встреченному мною в Аннеси французу, он серьезно ответил мне: «Ну что ж, не так давно было все это».

Не так давно Верхняя Савойя была бедной горной страной, посылавшей своих ребят на приработки. А сейчас французские книги по современной экономике, языком, очень далеким от веселого языка Поль де Кока, пишут, что «Верхняя Савойя показывает (affiche) динамизм, весьма превышающий среднюю норму». В переводе на человеческие понятия это значит, что, занимая во Франции 46-е место по числу населения, она стоит на втором (втором!) месте по числу автомобилей в течение последних пяти лет. Из них по количеству частных машин, принадлежащих жителям, она занимает третье место. В последние годы получено множество заявок на телефоны, открыто много почтовых отделений. И если девять лет назад Савойя жила главным образом сельским хозяйством, то сейчас отличные дороги, близость Женевы, близость с Италией (туннель под Монбланом) и три плана ее индустриализации в годы 1947—1953 (сразу после войны), 1954—1957 и 1958—1961 сделали ее высокопромышленным, урбанизирующим краем.

Попробуем трезво проанализировать эту официальную справку.

Сорок шестое место во Франции по количеству населения... Это значит, что Верхняя Савойя разрежена, как ее горный воздух, — очень, очень мало населена. И в этой скромной «разреженной» плотности населения — второе место по количеству автомобилей. Но ведь не эти же бедные крестьяне в национальных одеждах савойяров владеют автомобилями, не эта часть населения доминирует в приведенной статистике? И тут припоминается мне еще один график, самый красноречивый: «По количеству собираемых налогов Савойя вышла в глобальном отношении на девятое место». И опять спрашиваешь себя — ведь не эти же труженики, подвозящие в ручных тележках лесное топливо к своим избушкам, не они же, коренное население — платят настолько большие налоги (с каких доходов?), что вывели свой бедный горный край на девятое место во Франции?

Даже если судить только по статистике самих бужуазных экономистов, необыкновенный «динамизм» развития Савойи обогащает тех, кто владеет и туризмом, и дешевой гидроэнергией, и фабриками, и заводами. Ну, а как маленькие савойяры, дети этих гор, этой красоты и прелести самой Савойи? Далеко ли ушли они от своих предков, покидавших горький дымок родного очага, чтоб чистить дымные трубы Парижа? Не очень.

Да и остались ли еще милые домики савойяров и черномазые мальчишки-трубочисты? Неужели только тысячами «сувениров», продаваемых в сотнях лавок: домики с глазком, в который, поворачивая трубу, можно видеть несколько снеговых панорам Савойи; куколки-трубочисты с черными мордочками и прикрепленной за плечами картонной лесенкой? Но вот «фабрика, изготовляющая избушки» — уже не игрушечные. Значит ли это, что крестьяне получают сейчас свои живописные «шалэ» в массовом виде, фабричным способом?

Высоко в горах, куда трудно было забраться, — афиши оповещают о гастролях китайского цирка и известного певца Тино Росси. Задолго до Аннеси — целая россыпь новостроек, нескончаемые белые дома, рекламы всяких строительных «сосьете». Слева, в долине, уже все полно, все застроено, сердце сжимается за Верхнюю Савойю, ее красоту, ее горы. И все же, когда вы въезжаете в Аннеси, вы невольно вскрикиваете от неслыханного богатства красок, для которого слов не хватает.

В Аннеси я чуть не начала, по старой памяти, стихи писать: в голове у меня пела и пела коротенькая мелодия «каждая встрече — разлука», мелодия вечного странничества. Город с его каналами, отведенными от озера, и островком, на котором стоит старинный замок, бывший когда-то, в своих подвалах, тюрьмой, — похож на Венецию, но так, как румяный, кудрявый подросток похож на бледную и призрачную девушку Боттичелли. Озеро, огромное, густо-синего цвета, исчерчено белыми, желтыми и алыми парусами. На каналах, словно кто-то рассыпал охапку белых лилий, — группами плывут лебеди. На горизонте вокруг — далекие хребты, хребет за хребтом, до снежных вершин в самой последней дали. Крыши домов в городе, черепица на башне замка — кирпично-красного цвета, и ало-красного цвета гвоздики на газонах, в ящичках по карнизу железной ограды замка, в высоких чашах, заменяющих клумбы тенистого парка на берегу озера.

Но главное, чем гордится Аннеси и полна память его жителей, — это старая часть города и старый собор: в этом соборе, где хранится знаменитое полотно Караваджо, пел мальчиком в хоре Жан-Жак Руссо. Неподалеку в доме № 13 была музыкальная школа, где Руссо, большой музыкант, приобщился впервые к музыке. И любви приобщился Жан-Жак в этом городе ярких красок. Знакомый по тысячам изображений, рядом со старым жильем епископа, стоит дом мадам Варрен. Кто читал «Исповедь» Руссо, знает, чем была мадам Варрен для подростка, жившего под ее «материнской» опекой. Все в этих уличках, в этих домах, сохранивших свой облик XVIII века, встает исповедью Руссо, музыкой Руссо, как над строгим латинским Турнюсом веяло духом Грёза.

Расставаться с Аннеси все же пришлось, и мы опять мчимся, забирясь все выше в горы, к любимому месту лыжников, местечку Межев. Мчимся мимо домиков савойяров, их крохотных деревушек, все более бедных, все менее искусственных на вид. Наивно раскрашенные ставни розово-зеленой полоской и голубым горошком; под примитивными навесами заготовляются на зиму дрова; по косогору ходит косилка. Мы проезжаем строящуюся плотину Арли, а жителей почти не видать, — и, может быть, тень Руссо помогает мне обратить свою мысль от магической красоты природы к этим убогим маленьким жилищам, лепящимся по горным склонам, а в памяти встают графики, о которых я упомянула выше.

4. ДОФИНЕ

Из верхней точки Верхней Савойи нам нужно было спуститься, но, правда, не очень спуститься: все в те же альпийские долины, с теми же снежными вершинами на горизонте, с бурной рекой, только — другой рекой, любимицей Стендаля, Изерой в ее раннем течении, где она еще бьется о камни, бросаясь вниз. И внизу, разлившись, превращается в полноводную красавицу, одну из самых интересных рек Франции — кормящую и красотой своей и энергией своих вод богатую провинцию Дофине.

Если Савойя показательна для послевоенной экономики Франции «динамизмом» своего развития, то провинция Дофине еще показательней Савойи, хотя в цифрах это и не сразу заметишь: Савойя начинала с азбуки, с первой страницы, из нищей горной страны превращаясь во внушительную налогоплательщицу. Дофине начинала с середины, богатея и возрастая на более утрамбованном фундаменте. Но если вы всерьез захотите узнать «прекрасную Францию» и пропутешествовать по ней не беглым взглядом туриста, а более пристальным, запоминающимся взглядом доброго знакомого, вам надо изучить эти две провинции, быть может, самые яркие в блестящем ожерелье французских земель.

Я была по-особому заинтересована в знании Дофине. Если можно заочно влюбляться в города, я была со школьной скамьи влюблена в Гренобль, столицу Дофине, очарованная самим звучаньем ее имени, сочетающим музыку и благородство. Понятно, что в Париже я прежде всего обегала все книжные магазины, надоедая продавцам просьбами дать что-нибудь специально о Гренобле. Меня снабжали толстым «голубым гидом» о провинции Дофине; мне предлагали великолепные альбомы с видами французских Альп и рекламами «телеферик», воздушных дорог, где с помощью кабинки и могучего троса вы можете попасть на вершины, раньше считавшиеся недоступными, вплоть до самого Монблана. Альбомы пестрели панорамами площадок и ресторанов, по-домашнему устроившихся на этих ледяных вершинах, куда раньше, с человеческими жертвами, добирались герои-альпинисты в своих сапогах с железными «кошками». Была такая телеферик и в Гренобле — семьсот метров длины по воздуху, пролетаемых в кабинке четыре с половиной метра в секунду. И все это, честно говоря, интересовало меня очень мало, все это было как раз для «беглого взгляда туриста».

Тогда я поехала в «Юманите». В большом мрачноватом здании, похожем на все типографии мира, на старые здания газет и издательств и у нас, и на Флит-стрит в Лондоне, и в той особой атмосфере деловитости, лаконичности, темпа, товарищества, к какой привык советский газетный работник, — я сразу почувствовала себя, как дома. Руководимая моим спутником с этажа на этаж, я попала наконец в узкий мир многоящичных полок, где хранились «досье» всего, что только может понадобиться газетчику. И люди вокруг меня были, как наши, — милые, сердечные девушки, лохматые мужчины с совершенно знакомыми лицами, протабаченные и не спеша делавшие все очень срочно, как мастера на заводе. Словом, это была газета. Привычная, хорошая газета, где с плеч человеческих спадает ненатуральность, накидываемая на себя в чужих странах, — и просовывается вдруг наружу ваш собственный характер. Я тоже проявила характер. Я совалась и просила, требовала и рылась, ускорила вокруг себя темпы, словно была в Москве, покуда, наконец, не появились передо мною захватывающие интересные вещи. Во-первых, экономическая газета «Эко», со статьей о гренобльском районе Мориса Морен-Марту; во-вторых, брошюра об иностранных рабочих во Франции, из серии «Заметок (notes) и документальных исследований», № 3057; в-третьих... но о в-третьих попозже.

Я уселась за столик возле окна, согнав, видимо, его хозяина; шли часы — мне казалось, они летят. Я так спешила конспектировать драгоценный материал, что читала и записывала сразу, с листа, как играют «с листа» музыку, — все было интересно и совершенно ново. Передо мной логически разворачивался тот процесс «концентрации производства», о котором мы наизусть знаем, хоть и не видим его перед глазами. А тут весь пейзаж — лучше, конкретней, зримей, чем в великолепных альбомах. Необычайная комбинация: самый центр Альп, столица, внедренная в горную цепь, у слияния Драка и Изеры (по старой гренобльской мифологии — Дракона и Змеи). Сюда спускаются горные склоны, здесь скрещиваются дороги, рождая рынок. Сто лет назад маленький провинциальный Гренобль славится одним производством, — перчатками. Знаменитые гренобльские перчатки: они вывозятся, их натягивают на руки в других странах. Конкурируют с ними разве только чешские перчатки откуда-нибудь из горного Нейдека... Но проходит 100 лет. И большой столичный Гренобль стал центром металлургии. Дракон и Змея вышибли для него из своих зеленоватых вод белую энергию: на Изере уже девять гидроцентралей, производящих каждая — по два миллиарда киловатт-часов в год, на Драке — двенадцать гидроцентралей, дающих каждая по миллиарду киловатт-часов в год. Возникают имена предпринимателей, ставших во Франции безликими, нарицательными. Когда называют их в справочниках, они сопровождаются своеобразным титулом «группа» — группа Нейрпик, Мерлен-Жерен, Катерпилляр...

И вот столица Изеры, прижатая одним берегом к скале, начинает пухнуть, раздаваться вширь от растущих заводов, от которых, как от гигантских кактусов, отпочковываются ветви и веточки. Парижские «кактусы» тоже тянутся к дешевой энергии Гренобля. Не хватает места, — и возникает удивительное общество: «Комитет по экспансии». Оно «предлагает» крупному капиталу несколько маленьких городов в гренобльском районе, готовых принять в свои стены тяжелую индустрию. Вообще, читая статьи по экономике Запада, натыкаешься на порождение нынешней стадии крупных монополий, — множество всяких обществ, комитетов, комиссий. Приказывать они не могут, но они «предлагают» и «указывают». Парижские банки тянутся вслед за предприятиями, оседают в Гренобле, съедают местные банки, имевшие дело со скромными производствами бумаги, дешевой вискозы, текстиля, продуктов питания. Чем крупней и концентрированней становится капитал, тем лихорадочней тянется он к максимальной прибыли,— это как «реки стекают в море», как лист поворачивается к солнцу. Какую книжечку написал бы об этом Ильин!

Но вместо Ильина — мне приходится тут обратиться к сухой прозе ученого доклада. В конце 1964 года в новом университете Гренобля, на заседании, посвященном «проблемам Гренобльского района», выступил известный французский экономист Жан Жиар. Его речь ярко осветила то, что происходит в промышленности Гренобльского района:

«Я хочу со всей силой подчеркнуть две существенные черты этой промышленности, — сказал он в начале своего доклада: — Первая черта — это ориентация на мирные цели, не только потому, что тут нет военных заводов, но и потому, что Гренобльская индустрия была направлена исключительно на первичную продукцию для реальных нужд общества. Вторая черта — это экспорт... и посмотрите, что сделали сейчас из этих двух черт крупные монополии». [Cahiers de la commission économique de la fédération de l'Isère du P.C.F. № 1. Problemes de la Region Grenobloise. Conférence présentée par Jean Giard à l'Université Nouvelle' de Grenoble. Novembre 1964. стр. 5—6.]

Если в первые годы промышленного роста район производил главным образом оборудование для гидростанций, турбины, «гамму всех видов машин и механизмов, сопровождающих развитие электрической мощи», наконец — полупроводники («Всеобщая компания полупроводников» выпускала 20 миллионов транзисторов в год), — то уже к 1964 году стала расти химическая промышленность, по которой Гренобльский район вышел на одно из первых мест во Франции.

«Я должен обратить Ваше внимание, — говорит Жан Жиар, — что Гренобльская индустрия потерпела в последние годы очень важное изменение». В опубликованном в 1960 году плане развития района «превозносится развитие вокруг Гренобля электронной, гидравлической и ядерной индустрии; в рапорте, представленном на Втором конгрессе Альпийской экономики в апреле 1963 года, отмечается большое развитие индустрии электронной, ядерной и научно-изыскательной (Les Recherches), а уже в 1964 году «Комитет по экспансии» объявляет планом развития Гренобля электронику, атом и химию. Химия заняла место гидравлической промышленности, хотя возможности для развития гидроэнергии в районе далеко не исчерпаны».

Такое же резкое изменение претерпела и вторая черта гренобльской экономики — экспорт. К примеру, группа Мерлен-Жерен вывозила свою продукцию в 19 стран. В 1961 году оборот ее выразился в 18 с половиной миллионах новых франков. Но уже через год, в 1962 году, он достиг 30 миллионов новых франков. Стихийный рост экспорта происходит и в других группах. За счет чего? Жан Жиар отвечает: за счет изменения поставок в сторону военной продукции. У Мерлен около 20% экспорта сейчас идет на военные заказы; у Согрэа — гидравлические изыскания принесены в жертву изысканиям в области атомных подводных лодок, полярисов; у Нейрпик турбины уступили место танковым башням (tourelles de chars); Катерпилляр получил заказ на бульдозеры для атомных баз на Тихом океане, «поскольку бульдозеры были одним из решающих элементов победы 1945 года».

И Жан Жиар заключает: «Индустриальная промышленность, глубоко мирный характер которой я отметил выше, изменила этот характер в сторону его милитаризации». [Cahiers de la commission économique de la fédération de l'Isère du P.C.F. № 1. Problemes de la Region Grenobloise. Conférence présentée par Jean Giard à l'Université Nouvelle' de Grenoble. Novembre 1964. стр. 10—11.]

Так исказился благородный профиль района. И это искажение мирного лица Гренобля соответственно отражается на программах университета, на положении средней школы, удорожании жизни, ухудшении интеллектуального творчества, ограничении исследовательской тематики — словно большая темная туча закрыла синее небо над Греноблем. А ведь этот город, дорогой для французского искусства и науки, ко всему прочему еще и красивейший среди Альп,— сердце альпийского туризма!

Тут я закончила чтение речи Жана Жиара. Восемнадцать страниц петита, — а за окном уже стало темно, люди вокруг меня начали задвигать ящики, снимать рабочие нарукавники, тянуться к вешалке. Конспектировать не осталось времени, но речь мне нужна была до зарезу, нужна под рукой, для работы, для сверки. Тщетно выглядывала я силуэт машинистки или хотя бы машинку, покрытую клеенкой. Где она, куда девалась? С нетерпением в голосе я стала настойчиво повторять: — Ну, пожалуйста, ну хоть через день, через два дня, — сколько времени надо, чтоб машинистка отстукала 18 страничек? — И тут меня ожидал большой конфуз. Товарищ, уже собравшийся уходить, сказал что-то о технике. Переспросил: «Машинистку, чтобы снять копию?» — тоном, каким встретили бы просьбу нанять извозчика, чтоб ехать в Америку. Он подошел к чему-то, похожему на ящик, и взял у меня из рук брошюру. Пять минут я стояла и смотрела, как он накладывает ее на плоскость и снимает страницу за страницей, и ровно через пять минут получила в руки всю речь Жана Жиара, 18 страниц петита.

Такие машины есть и у нас. Но их нет ни в одной редакции, ни в одном издательстве, где мне приходится работать. И не без горечи вспомнила я, как типографии требуют от писателя непременно первый экземпляр перепечатки книги на машинке, журналы тоже требуют первый, газеты тоже требуют первый; и если вы проводите вашу книгу через все три канала, вы ее трижды перепечатываете, на что уходит множество дней и денег. Какой смысл иметь новейшие машины в стране, если не стремиться утилизовать их практически, размножать их широко?

Но читатель, наверное, немилостиво думает обо мне сейчас. Под рубрикой «Дофине» я поднесла ему свой визит в редакцию «Юманите», а где же это самое Дофине?

Привычная «Волга» несет нас туда, — сперва высоко на перевал, чудом, каким-то избегая аварий от мчащихся навстречу машин; потом — зигзагами вниз, в бесконечный простор альпийских лугов, мимо девочек, продающих эдельвейсы. Неуловимо изменился пейзаж, горы отступили, но не ушли. Стало жарко, и мы увидели новые деревья — тополя, оливы. Мягкий, с первым налетом юга, воздух. Появились коровы, но они не лежат, как в Бургундии, а разбредаются в горы за лакомыми травками, и на шее у них позвякивают колокольцы: это, чтоб легче было пастуху найти их. Чаще попадаются деревеньки, совсем не похожие на савойские: вытянутые рядами, вдоль узкой главной улицы, — каменные дома серого цвета, с облупленной штукатуркой (сколько такой облупленной штукатурки по всей Франции и в самом Париже!), с такими же серыми ставнями и простой, прямо квакерской, церквушкой: белый квадратик, осененный совсем невысоким, деревянным крестом.

Пересекаем колею — идет откуда-то электричка, один-единственный вагон, но в два этажа. Рядом с нею бежит тоже одна-единственная лошадка, везя двухэтажный воз сена. Вдалеке над ущельем — замок. Внизу, вдоль дороги, все чаще и чаще корпуса новостроек, высокие стены заборов, а на заборах надписи углем и мелом: «Американцы, вон из Вьетнама!», «Долой войну!», «Мир Вьетнаму!»

Так наплывает на нас предместьем огромного индустриального центра столица Дофине, город Стендаля и Берлиоза — благороднейший город Гренобль.

5. ГРЕНОБЛЬ

Если начинать с самого центра, с маленькой площади перед ратушей, то на первый взгляд — и небольшой скверик, и среднего исторического возраста ратуша, того строительного стиля, который не сразу примечаешь ни по его старине, ни по его новизне; и солидные и тоже не очень видные постройки вокруг — это покажется обыкновенным провинциальным городом буржуазного типа. Но вы в самом сердце, в первом дыхании, в первой строке Великой французской революции. Здесь, именно здесь французский гражданин, представитель третьего сословия, почувствовал, что зазвонил колокол времени, требуя его выхода на сцену истории.

Мы не учили об этом в своих учебниках. Нам запомнились парижские даты, парижские здания и события — «жё дё помм», «Бастилия», — но «игра в мяч» и залы для игры в мяч находились не в одном Париже. В замке Визилль под Греноблем тоже есть зал для игры в мяч. Есть даже своя «Бастилия» — так названа крепость на горе, куда вы взлетаете по воздушно-канатной дороге в какие-нибудь три-четыре минуты. И почти за год до всенародного восстания в Париже, когда 14 июля 1789 года была взята народом тюрьма Бастилия, — именно здесь, в Гренобле, в его ратуше, 14 июня 1788 года, грянула увертюра к будущей симфонии революции.

Взгляните на очень старую черную доску на внутренней стене дворика гренобльской ратуши. Она говорит, что именно в этот день «в десять часов утра муниципалитет, собравшийся в ратуше вместе с виднейшими гражданами Гренобля, принял памятное постановление, подготовившее ассамблею в Визилле, и открыл французскую революцию». В зале для игры в мяч замка Визилль (где сейчас летняя резиденция президента) было провозглашено требование выборности, провинциальных Штатов, свободы и самоуправления, всего того, что открыло в конце XVIII века широкую дорогу роста и деятельности буржуазии. Так взлетела в Гренобле первая ласточка событий, спустя год происшедших в Париже.

Перекликаясь через сто семьдесят семь лет с чугунной доской, оповещающей о приходе на сцену истории нового действующего лица, буржуа, — тут же, со стены ратуши, у входной ее двери, смотрит на вас другая надпись. Она современна. Она внушительна. В ней всего несколько слов, подобных тем, какие встречаешь на креслах первого ряда в провинциальных театрах: «место для машины господина мэра». Никакому и ничьему другому автомобилю не полагается становиться на это место, охраняемое надписью. Невольно сопоставляя две эпохи, чувствуешь, как плотно укрепилось третье сословие на французской земле и внушительно держит оно за собой свое место.

Да, город Гренобль сейчас — крупнобуржуазный город, но есть в нем еще кое-что, невольно заслуживающее уважения. Хотя он и стал центром колоссального сосредоточивания промышленности, местом экспансии французского капитала; хоть и сгрудились вокруг него силы крупнейших трестов и монополий; хоть и переметнулись сюда банки, превращая этот город красоты и природной прелести, город Альп и альпийского туризма в центр кипения денежных страстей, — но город Гренобль не потерял от этого памяти. Как ни в одном другом городе Франции, Гренобль четко помнит свое происхождение, верней — начало своих буржуазных свобод — революцию, — и постоянно напоминает о ней туристу.

Одно из первейших мест, куда должен зайти турист, — это музей Гренобля, второй во Франции после Лувра по качеству собранных в нем сокровищ живописи. Я всюду бывала в музеях, покупала каталоги, — и только в одном, — гренобльском, — нашла напоминание о том, как и когда начались вот эти городские музеи живописи, открытые для народа. Великая французская революция дала их своим гражданам, свезя сокровища из королевских дворцов, откуда изгнаны были принцы крови, из графских поместий бежавших эмигрантов и добавив к ним собрания «князей церкви», богатейших лиц духовного сословия. Рассказывая об этом, каталог напоминает, каким огромным толчком для культурного развития народа была французская революция.

Музей нельзя не посмотреть в Гренобле, а посмотрев — нельзя забыть. Помимо того что в нем собраны огромные богатства (едва ли не лучший Рубенс, четыре великолепных Сурбарана, лучшие образцы Каналетто и Гварди, характернейшие полотна французской, фламандской, итальянской школ, начиная с XVI века, а из французских импрессионистов такие шедевры, как «Портрет Мадлены Бернар» Гогена, «Читающая женщина» Матисса, «Ребенок с куклой» Пикассо, он замечателен еще тем, как размещены и показываются его богатства. Не знаю, есть ли у музея «фонды», куда он прячет свое второстепенное; но замечательно, что посетителю он не навязывает этого второстепенного и не обрушивает на восприятие человеческое непереносимых сразу количеств.

Охватить все собранное в нем можно за один день, чтоб потом возвращаться, уже зная, кто притягивает вас сюда еще и еще. Хронология — вещь объективная. Вы начинаете смотреть, как думали и чувствовали мастера шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого веков, какими страстями жили их эпохи и как глубоко сумело отразить эти страсти гениальное искусство. Вы видите, как постепенно язык живописи становится лаконичнее и в то же время шире, мягче, неожиданней в передаче уже близкого вам времени, как меняется этот язык в двадцатом веке. Музей разворачивается хронологически до самых последних «революций в искусстве», как говорит каталог; от детализированной передачи «натуры» четыре столетия назад, страстных поисков дать этом натуре высказаться, зажить, полней выразиться в последующие столетия — и до знаменитой фразы Матисса, которую он так часто любил повторять: «Глядя на картину, надо забыть, что она изображает»; от портретов художника XVI века — до Поля Клее, Модильяни, Франка Купки. И вдобавок к своему постоянному собранию он дает место уже совсем нынешнему дню, экспозиции картин польского художника Востана, помеченных годами 1964—1965.

Вам ничего не навязывается при этом. Учитесь смотреть и понимать сами, руководствуясь тем инстинктом прекрасного, какой — пусть в самом зачаточном виде — живет у всего живого. Но об одной картине мне хочется сказать два слова. Я совсем не знала испанца Сурбарана, родившегося в XVI и жившего в первой половине XVII века. И перед его большим полотном «Поклонение царей» долго стояла и снова к нему возвращалась, потрясенная психологической глубиной каждого лица на этой картине и особенно двух лиц — царя и младенца Христа.

Старый хитрый грешник, повинный, наверно, во всех семи грехах и особенно в предательстве, насилии, жестокости, изворотливости, — в парче и горностаях, на коленях, согбенный, бочком поднял свой ласкательно-умиленный профиль, чем-то похожий на Ивана Грозного, каким его дают в живописи, но еще больше своей бородкой, улыбочкой, плешиной — на Федора Карамазова, — и смотрит, смотрит, бочком снизу вверх на младенца Христа, как смотрел, должно быть, Федор Карамазов на Алешу. Дитя — безгрешное, — все простит, все искупит. А младенец мудро глядит вниз на старого «Карамазова» в царской мантии. Так видеть людей в семнадцатом веке!

Из музея — по набережной Изеры, наслаждаясь с каждым своим шагом красотами реки и подошедших к ней справа гор; я прошла к узкой площади, где находится университет Гренобля. Серое, невыразительное зданье; подальше — трехэтажное старенькое. Голуби сидят на карнизах. А крупнейшие изысканья делаются тут, — в «центре научных поисков», в институте политических знаний, на факультете экономики и права, в «центре документации»... Среди определений научных профилей слово «центр» у французов встречается так же часто, как у нас слово «отдел».

И дальше — опять страничка из прошлого, благородная память Гренобля о революции.

Возвращаясь к улице Бельград, где мы остановились, я миновала угол улицы Монторж, очень коротенькой, но известной каждому туристу: здесь, в гостинице «Трех дофинов», в комнате № 2 останавливался Наполеон на своем пути в Париж во время знаменитых «Ста дней». Но память Гренобля хранит эту комнату и улицу Монторж не только из-за Наполеона. Сюда пришел к Наполеону молодой смелый греноблец — судья Жозеф Рей. Здесь, глядя в глаза императору, бежавшему с острова Эльбы, чтоб вторично покорить себе Францию, молодой судья произнес не очень длинную речь — около пятидесяти строк. Жозеф Рей приветствовал Наполеона от имени города Гренобля; он сказал, что Франция любит его, восхищается им, как великим человеком и полководцем; но она не любит и не желает иметь диктатора, создавшего новое дворянство и опять «оживляющего старые злоупотребления», сметенные революцией. Речь эта была в тот же день напечатана в 20.000 оттисков и роздана жителям Гренобля, — вот что связано с короткой улицей Монторж и гостиницей «Трех дофинов».

Мне предстояло, миновав ее, пойти на другую окраину, где помещается музей Стендаля, пламенного патриота своего родного Гренобля, постоянно вспоминавшего о нем в укор нелюбимому и остро им критикуемому Парижу, — Парижу, который он назвал становящимся «день ото дня все безобразнее».

Музей Стендаля в этот час был пуст. И опять пришлось мне подивиться, как много может сказать мертвое собрание документов, если есть время пересмотреть их в постепенном, хронологическом разворачивании. Я не стану тут приводить содержание музея. У нас много читают и много издают Стендаля, и советский читатель знает его жизнь. Но музей помогает глубже осмыслить его значение: при жизни этот замечательный писатель совсем не был ни знаменит, ни популярен, ни даже читаем, и далеко не все его книги были напечатаны, а напечатанные выходили в свет не легко; прославленные в те годы «братья-писатели» смотрели на него скорей как на любителя, а не профессионала. Другой великий «греноблец», родившийся в департаменте Изеры, Гектор Берлиоз презрительно обмолвился о нем в своих мемуарах один-единственный раз, назвав его «каким-то консулом, писавшем много глупостей о музыке». [См. И. Соллертинский «Гектор Берлиоз». Ленинград, 1935, стр. 50. См. также о Берлиозе статью-новеллу А. Н. Глумова в журнале «Советская музыка», 1934, февраль.] А между тем этот офицер и незначительный дипломат, консул в маленькой Чивита Веккиа, собрал чуть ли не с первых публикаций вокруг себя такой избранный круг глубоких почитателей, добился такой высокой оценки, как мало кто из его современников. Музей учит вас понять, как и почему это могло произойти.

Огромное количество приведенных в нем отзывов, выдержек из речей и писем показывает, какую могучую революционную роль сыграла проза Стендаля во французской литературе. Наперерез высокой риторике, национальному красноречию, постоянному пафосу, романтической условности, приподнятости, многословию с французским снобизмом внешней лаконичности, — встала простота, здравость, трезвенность суждений Стендаля, то мыслящее свойство французского гения, которое, казалось, было утрачено со времен Паскаля и Дидро. Своей страстью к натуре, к природе вещей, к точной передаче действительного в человеке и обществе, страстью, граничившей с жестоким натурализмом, Стендаль нашел отклик у французов-мыслителей, французов-реалистов, по мнению которых он совершил подлинную революцию во французской прозе, а может быть, и не только французской. Ярче открывается в музее и еще одна важная особенность Стендаля: его любовь к научным аналогиям, к хозяйству и экономике и к физиологической основе душевных явлений.

Стало совсем темно, когда я вышла наконец из музея Стендаля, который хотелось бы назвать «семинаром по Стендалю». Я свернула в ближайшую улицу и — остановилась (чуть не написала «как вкопанная»). Прямо передо мной вздувалась от ветра афиша кино. Буквы на ней были не латинские. Они шли справа-налево витиеватыми запятыми и точками арабского шрифта. Арабская афиша в городе Гренобль, по соседству от двух важных музеев — Стендаля и провинции Дофине!

А вокруг меня постепенно оживлялась улица, народ повалил откуда-то, переговариваясь на странном языке. И лица были совсем не французские — смуглые, почти черные, мрачноватые... Алжирцы! Не где-нибудь на далекой окраине, а почти в самом центре, по соседству — да, по соседству от гигантского образца архитектурного модернизма, так называемой башни Ротшильда «Веркор». Построенная на 28 этажей, 150 квартир со всеми городскими качествами «люкса», вплоть до своего микроклимата, эта башня «Веркор» смотрит сверху вниз на странную, страшную улицу, где даже огни горят как-то приглушенно, соблюдая экономию. Говорят, вечером сворачивать туда не рекомендуется, — там досужих людей не любят.

Прошлый раз я рассказала о промышленной экспансии гренобльского района. Экспансия требует рабочих рук. Только в конце 1962 года во Францию влилось многим больше семисот тысяч человек одних итальянцев. Из них свыше сорока тысяч пришлось на Гренобль и гренобльский район. А португальцы? Алжирцы?

Вскоре после моей поездки специальный корреспондент «Юманите» захотел посмотреть, как живут рабочие в Гренобле, где числилось свыше 4.000 пустых квартир в роскошных новых домах. Его статьи прошли в трех номерах газеты, начиная с 14 сентября, — читать их страшно, особенно когда видишь перед собой Гренобль, красавицу столицу, будущую арену зимних Олимпийских игр 1968 года, выбранную с учетом ее громадных природных, культурных и исторических преимуществ. Журналист, не довольствуясь статистикой, проверил все цифры собственными ногами. Он обошел мокрые, темные, вонючие жилища, ходил в подвалы, поднимался на чердаки. Вот одна комната без удобств, без печки, где живут 17 итальянцев. Железные их кровати сдвинуты рядком, чемоданы стоят на прибитых к стене досках, платье развешано на веревках, протянутых от стены к стене. Когда половина жильцов протискивается к столу поесть, другая половина ждет, — всем сразу не хватает места. За свою койку в комнате каждый платит по 25 франков в месяц предприятию Дард, на стройке которого они работают. Предприятие Дард снимает эту комнату у ее хозяина за 100 франков в месяц. И получая с 17 рабочих 425 франков, оно ежемесячно кладет себе в карман 325 франков прибыли.

Журналист картинно заключает: эксплуатация не только дневного труда рабочих, но и ночного их сна. Не одни итальянцы, — французским рабочим семьям не лучше: 225 семейств (в некоторых по 12 душ) вообще не имеют жилья и ютятся у добрых знакомых; 17 семейств — в шалашах; 9 — в пещерах; 27 — в железных рулонах (roulottes); 101 — на сеновалах, в сараях, на чердаках. Он не делает вывода. Он только помещает в своей статье фотографию модернистической башни Ротшильда — на углу той улицы, где ютится этот рабочий люд... Рабочий люд, руки которого, освященные бесконечным трудом, строили красоту земли, строили этот гордый город, самый прекрасный среди альпийских городов.

Я гляжу на него с высоты кабинки, возносящей меня по тросу на гору Бастилию. Синяя Изера вьется внизу между зеленых берегов; прямой зеленой аллеей перечеркивают город бульвар Гамбетта, проспект Жана Жореса; где-то там, темным пятнышком, видна прохожим чугунная доска, прибитая к каменной стене. А на доске — слова о том, как муниципалитет Гренобля, подобно дирижеру, воздевшему свой жезл над оркестром, смело поднял свой голос над всею Францией и — по точному выражению надписи — «открыл Великую французскую революцию».

6. ДОРОГА НАПОЛЕОНА — ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

Казалось бы, нам предстояла самая легкая, самая бездумная и приятная часть пути, которым десятки тысяч туристов наслаждаются ежегодно, да и мы не без мечтательности представляли себе этот путь: с альпийских высот через царство мировой французской парфюмерии — к синему огню Средиземного моря, к югу — югу, о котором когда-то воскликнул Тютчев:

О, этот Юг! О, эта Ницца!..

О, как их блеск меня тревожит!

[Ф. И. Тютчев. Стихотворения. «Библиотека поэта», Советский писатель, 1962, стр. 322.]

Но за лихорадкой горячих слов следует тоскующее двустишие, — и оно не подошло к нашему путешествию:

Жизнь, как подстреленная птица,

Подняться хочет — и не может...

Не подошло потому, что Тютчев писал это в скорби по умершей жене. А мы ехали в необычайном, повышенном интересе к жизни, взмывавшем наши мысли, как птица крыльями. Мысли наши неслись по пути, мешая отдыху и бездумности. Да и как было отделаться от этих мыслей! Шел юбилейный год — особый юбилейный год, и французы, хотели или не хотели, но вспоминали его на каждом шагу того самого пути, по которому мы ехали из Гренобля.

Дороги во Франции перенумерованы, и эта, необыкновенно живописная и местами просто страшная, под номером 85, носила название «дороги Наполеона». Ровно полтораста лет назад, бежав с острова Эльбы и высадившись на Лазурном берегу в бухте Жуан, Наполеон, еще носивший титул императора, с группой своих приверженцев стал восходить вверх, вверх, через ущелья и перевалы, к городу Греноблю, а оттуда — к Парижу, чтоб пережить, может быть, самую поучительную трагедию в истории, названную «Сто дней».

Дорога, какой восходил он, была той самой, какой мы сейчас спускались на нашей «Волге», или почти той самой, более выровненной, выхоленной, безопасной, но все же не менее страшной, чем 150 лет назад. И мы, как он, миновали озеро под Греноблем, где его встретило войско, бросившее перед ним оружие, а старые гренадеры, делившие с ним когда-то поход в Египте, заплакали перед своим генералом. Мы не встретили ни Наполеона, ни его гренадеров на этом озере, — но его огромная статуя на коне, отливающая зеленой бронзой, поднялась перед нами, вознесенная как раз на том самом месте, где ей предсказал быть Стендаль. И мы, как он, увидели перед собою мрачное ущелье, такое узкое, что, казалось, стены его могут сдвинуться и смять хрупкую «Волгу». Конь его одиноко перебирал тут копытами, а на нас то и дело налетали встречные машины, и раза два мы были на волосок от того, что газеты называют деликатным словом «авария».

Мы огибали мрачные крутые углы, боясь заглянуть вниз, откуда текли туманы, а небо над нами, в узком каменном пролете, то и дело меняло краски, светясь краснотой, чернотой, серебром, узорами, похожими на орские яшмы и коктебельские сердолики. В полной темноте мы заночевали там, где ночевал с 3 на 4 марта 1815 года и Наполеон, — в маленьком местечке Баррем.

Можно ли было забыть и не думать об этих «Ста днях», об их трагическом смысле, если мемориальная доска, памятный столб, названия гостиниц и ресторанов непрерывно оживляли в памяти все, что мы когда-то читали и перечитывали? Шел этим путем человек, забывший о главном своем враге, о времени. Можно бежать впереди времени, можно бежать с ним рядом, но когда время медленно опережает человека, оставляет его позади и человек отстает от него — это и есть конец. Ватерлоо ждало Наполеона не на месте сражения, оно ждало его в Париже, в разноголосице требований, в борьбе партий, в схватке либералов с консерваторами, в том нестройном гуле человеческих настроений, когда полководцы теряются перед нашествием «нового времени»...

Утром — опять сумрачно, опять ущелье, буквально пробитое в камнях; названия самые беспокойные — «ключи» или «клещи», «хлебные терки», — а вокруг невыносимая красота, когда слов уже нет или вырываются они страшно банальными восклицаньями, потому что слова и понятия родились у человека позже вещей, и когда эти вещи не имеют эквивалента в слове, рождается маяковское «простое, как мычание».

Мы просто одурели бы от этой невозможной, длительной красоты, где горы, ущелья, небо, леса, водопады менялись вокруг, как при встряхивании меняются краски и кубики в стеклянной трубке, если б нам не начало попросту становиться плохо. Дело в том, что «дорога Наполеона» то возносила нас на высоту полутора тысяч метров, то спускала к семистам метрам, то опять поднимала к линии снегов, — и сосуды наши не успевали приспособляться к новым и новым условиям давления. Мы не сразу это заметили. Но вот шоссе вознеслось к почти вертикальной скале, где, как птичье гнездо, высится «Божья матерь скалы» (Нотр Дам дю Рок), — близко к двум тысячам метров; пересекаем порожистый Вердон, едем по натуральному мосту, названному «божьим» (Понт а дьё), и начинается грандиозный спуск к большому «центру духов», городу Приморских Альп, Грас.

Путь наш буквально усыпан сухою лавандой, — ее здесь грузят вилами на машины, как сено. Плантации цветов. Заросли лаванды. Короли лаванды — фабрики знаменитых духов — и бесконечные киоски, где вы можете купить их, от крохотных флаконов до драгоценных подарочных хрусталей. Музей трех поколений Фрагонаров в Грасе. И все это тщетно, тщетно, потому что нас тошнит. Голова охвачена железным обручем, в глазах черные круги, уши заложило, а спуск все круче, «Волга» летит все быстрее, вниз, вниз к морю, пересекая царство французских ароматов. На наше счастье нет солнца, над Ривьерой впереди нависли тучи, и это дает иллюзию прохлады. Начинаются виллы — ателье художников; туннель — за туннелем; пальмы; словно от радиатора — густая, прочная жара охватывает нас, усиливая тошноту. И вдруг — море. Сверканье его так сине, так неожиданно, так остро, словно саблей полоснуло глаза. Ницца.

Конечно, для тех, кто приехал в Ниццу голубым экспрессом прямо из Парижа или еще лучше — из-под лондонского дождя и холода, — первый же вид Ниццы очарователен. Но голова наша все еще кружилась, а глаза были так перенасыщены красотой, и красота эта была столь свежей, столь неожиданно-новой, что Ницца показалась нам среднего возраста нарумяненной красоткой после хоровода фей и эльфов.

Для приведения наших сосудов в порядок мы не сразу вышли из машины. Проехали по знаменитой Променад дэз-Англе, где у камней набережной едва колышется серое море, — оно серое у берегов. Поглядели на пыльные пальмы; диву дались на французское угождение англичанам, — все в этой царице французской Ривьеры было как будто предназначено для них: отели «Кларидж» (как в Лондоне), «Уэст-Энд» (как в Лондоне), «Вестминстер» (как в Лондоне), «Ройял»... И только странная куполообразная глыба отеля «Негреско», в псевдомавританском стиле, по-видимому, обратила свое лицо к богатым американцам. Мы объехали «Отель де вилль», побывали на «Блошином рынке», заглянули в модные старые лавчонки, торгующие антикварной дребеденью, главным образом поддельной. Одно в Ницце остро заинтересовало меня: пепельно-малиновый оттенок ее каменных домов — упорный и постоянный по всей Ривьере.

Спутники мои не очень хотели заезжать в Монте-Карло. Но места, где разгуливаются человеческие страсти, всегда поучительны. И вот мы поворачиваем на Корниш, едем по побережью. Огромный мыс, почти голая скала — это и есть все княжество Монако. Поднимаемся к нему, въезжаем в ворота, едем еще выше...

Мы в Монте-Карло, и первое, что я вижу, — это «Библиотека Каролины», красивое здание все того же розово-малинового солнечного оттенка. Но множество туристов мало интересуется библиотекой. И весь этот высокий утес с княжеским дворцом, куда можно войти за плату, и эта небольшая площадь, где расположен единственный город княжества Монако — знаменитый Монте-Карло, — имеет даже во внешнем своем облике что-то театральное, искусственное, подобное так называемым «природным театрам», где на каменных уступах с видом на океан разыгрывают разные массовые зрелища. Только здесь, в Монте, где игрушечное княжество имеет свои собственные почтовые марки, разыгрываются не театральные, а высокие трагедии низких человеческих страстей. Высокие, потому что частенько на подмостки поднимается смерть. Мы входим в «театр», где они разыгрываются. В знаменитое казино.

Чтоб попасть в игральные залы серьезных ставок (куда заглядывает смерть), надо быть членом, иметь солидные рекомендации, много денег. Но в залу маленьких ставок попадаешь легко, за туристский билет, стоящий пять франков. Еще пять франков вы обязательно проиграете как первую пробную ставку, но можно смело сказать, что жертва в десять франков производится не зря. Я глядела во все глаза, чтоб уловить нерв всего этого, и, думается, уловила его. Религия умирает на Западе, но люди, массы людей продолжают верить. Они верят в бога-Случай, в таинственную силу «а вдруг», в чудо, которое вот-вот да случится. Древняя эсхатология христианства, — ожидание, — о которой столько глубокого написано философами, — превратилась, мне кажется, вот в эту религию бога-Случая.

В углах большой комнаты — кассы, где вам меняют деньги на круглые фишки. Посередине комнаты — большой стол рулетки. С трех его сторон сидят крупье, а с четвертой, на высоком стуле, инспектор. И крупье, и сам инспектор держат в руках палки с железным крючком на конце. Вы протягиваете одному из них свою фишку и называете цифру, куда хотите ее поставить, — и палка с железным крючком ловко загоняет вашу фишку на нужное место. Потом инспектор пускает в ход рулетку, и стальной шарик бросается в бегство, покуда бог-Случай не приведет его в яму с какой-нибудь цифрой.

Нас ждала большая удача: мы увидели Пиковую даму. Очень древняя старуха, под девяносто, с губами ниточкой, в допотопной чесуче, какую, верно, в десятых годах носили, заговорила с нами по-русски. Она оказалась вдовой казачьего генерала Богаевского. С удивительно сохранившейся ненавистью она сообщила нам, что «большевики расстреляли ее мужа, отняли у нее семь миллионов». Она всю зиму работает в Париже, как каторжная, сестрой милосердия в больнице, не ест, не пьет и каждое лето проигрывает свое жалованье вот здесь, на рулетке. Я видела, как из глаз ее глядела слепая вера: она убеждена была, что «а вдруг да выиграет».

Из Монако мы поехали дальше к самой границе Италии, в тихую Ментону. Здесь совсем на днях погиб Лё Корбюзье, и газеты еще были полны статьями о нем. Мы дошли до самой пограничной заставы, а потом выкупались в теплом море, чувствуя, как отходит от нас утомление этого длинного дня. Подальше, на берегу, честно отдыхала наша «Волга», охлаждая свое натруженное сердце.

И вот мы опять едем — мимо холмов и лесов, через Антибы и Канны, и моое смотрит на нас слева, сквозь пальмы, сверкающими голубыми глазами. Проезжаем Ля Напуль, — и тут я разгадываю пепельно-алый цвет каменных домов по всему побережью Ривьеры, мучивший меня своим «почему?». Слева от нас возникают слоистые скалы, похожие на пироги с начинкой, — с густыми красными прослойками не то глины, не то какой-то руды, окрашенной железистой окисью. Залежей тут без конца. Природа сама позаботилась о веселом красящем веществе для всего солнечного края Лазурного берега и для городов Прованса.

7. ПРОВАНС

Торопимся изо всех сил, чтоб подоспеть на ночь к Марселю, и все-таки не успеваем. Мы — в желтых с красным холмах Прованса воздух еще полон гари — здесь летом горели леса, наполнив горьким дымом даже улицы Ниццы. Навстречу, — надоедая, интригуя, цепляясь за вашу память, бегут одна за другой крупные доски на длинных шестах, неся — каждая — по одной строке:

— Э Бадади́ —

— Э Бададуа́ —

— Ля мэйо́р ὸ—

— Э Бадуа́ —

Это — реклама минеральной воды Бадуа. Кстати, по адресу мнимой магии реклам. Чем больше тыкались нам в глаза эти доски с бессмыслицей рифмы (а попадались они чуть не весь день), тем сомнительней казалась нам назойливая водичка, и вместо «Бадуа» мы так и остались верны нашей привычной «Перрье».