ЖЕНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

- Б

- Бажова Валентина

- Бажова-Гайдар Ариадна

- Байрамукова Халимат

- Баранская Наталья

- Басова Людмила

- Башкирова Галина

- Безбородова Ада

- Беланова Галина

- Белкина Мария

- Белозерская Любовь

- Беляева Лилия

- Беляева Светлана

- Белякова Алла

- Берберова Нина

- Берггольц Ольга

- Бианки Валентина

- Богуславская Зоя

- Бодрова Анна

- Боровицкая Валентина

- Бочкарева Екатерина

- Броневская Янина

- Будогоская Лидия

- Бутырева Галина

- Быкова Елена

- В

- Вакуловская Лидия

- Вальцева Анна

- Ванеева Лариса

- Вартан Виктория

- Василевич Алена

- Василевская Ванда

- Васильева Ксения

- Васильева Лариса

- Васютина Евгения

- Вел Елена

- Велембовская Ирина

- Верейская Елена

- Весёлая Заяра

- Вигдорова Фрида

- Вигорова Надежда

- Войнич Этель Лилиан

- Войтоловская Лина

- Волчкова Людмила

- Вольф Криста

- Воробьева Лариса

- Воронцова Елена

- Воскресенская Зоя

- Г

- Габова Елена

- Галахова Галина

- Гамазкова Инна

- Ганина Майя

- Гасилова Халида

- Георгиевская Сусанна

- Гербер Алла

- Гёбль Полина

- Гинзбург Лидия

- Гинзбург Наталия

- Гиппиус Зинаида

- Голанд Валентина

- Голованивская Мария

- Головина Алла

- Голубева Вера

- Горланова Нина

- Горобова Александра

- Горшман Шира

- Гофф Инна

- Графова Лидия

- Грекова Ирина

- Гурченко Людмила

- Гурьян Ольга

- Гуссаковская Ольга

- К

- Каленова Тамара

- Калиненко Оксана

- Каплинская Елена

- Караваева Анна

- Кардашова Анна

- Карташёва Екатерина

- Катасонова Елена

- Катерли Нина

- Кащук Наталья

- Кетлинская Вера

- Киселева Мария

- Климашевская Ирина

- Ковалевская Софья

- Коваленко Римма

- Кожевникова Надежда

- Кожухова Ольга

- Козырева Марьяна

- Койн Ирмгард

- Колесникова Мария

- Кологривова Елизавета

- Колчинская Наталья

- Кононенко Елена

- Конопницкая Мария

- Коптева Яна

- Корнилова Галина

- Костенецкая Марина

- Костюченко Наталия

- Котовщикова Аделаида

- Кохова Цуца

- Кочегаров Евгений

- Крашенинникова Екатерина

- Кретова Марина

- Крудова Наталья

- Кршижановская Елена

- Кузнецова Агния

- Кузнецова Алла

- Кузнецова Галина

- Кундышева Эмилия

- Куратова Нина

- Куроянаги Тэцуко

- С

- Сабинина Людмила

- Сабо Магда

- Сальникова Людмила

- Светлая Каролина

- Сейфуллина Лидия

- Сельянова Алла

- Семенова Нина

- Сенгалевич Маргарита

- Серебрякова Галина

- Силина Надежда

- Ситнова Ольга

- Скабелкина Прасковья

- Скорик Любовь

- Смирнова Вера

- Снегова Ирина

- Соколова Ингрида

- Соколова Марина

- Соколова Наталья

- Соловьева Валентина

- Соротокина Нина

- Старостина Екатерина

- Стрелкова Ирина

- Судакова Екатерина

- Суханова Наталья

- Сухотина-Толстая Татьяна

- Сыромятникова Зинаида

- Сысоева Татьяна

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Графова Лидия 1984

ВСТУПЛЕНИЕ

Еще задумывая эту книгу, я знала, что первая фраза будет такой:

«Чем дольше живу, тем с большей тревогой убеждаюсь: как это трудно — научиться жить».

Но вот слова написаны на бумаге, и сразу вижу, как много возникает вопросов. Что значит — научиться? А потом? Научишься — будешь уметь? Уметь жить? Устраиваться?

Нет, совсем о другом «уменье» пойдет речь на этих страницах.

Книга писалась много лет. Не писалась, конечно, так долго, а переживалась. Встречая на журналистских дорогах людей, знаменитых и обыкновенных, сумевших «сделать» себя, построить свою судьбу, я видела в них красоту и правду жизни и очень хотела понять, как удалось им стать независимыми от внешней суеты, надежно счастливыми, выполняющими свой долг на радость себе и на пользу людям. Беседуя с ними, стремилась выяснить что-то важное для себя, а потом оказывалось, что эти разговоры могут стать нужными и многим другим. Так постепенно складывалась эта книга — голоса непохожих, не знакомых друг с другом людей сливались в хор, и главная мелодия была такой: не может, не должен человек жить, как придется, как трава растет, не достойно это предназначения человека — пускать на самотек свою единственную, такую короткую жизнь.

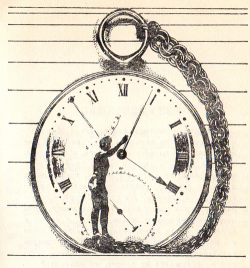

Все мы любим пожаловаться: до чего ж быстро летят дни! Порой кажется, что часовые механизмы мира сговорились против нас, людей, и нарочно убыстряют ход стрелок... Но еще древний мудрец заметил: «Люди! Вы говорите: проходит время. Это вы проходите».

Осознаем мы или не осознаем, но у каждого из нас есть выбор: пройти, проскользнуть тенью, понаслаждавшись земными благами, или же упрямо, каждодневным усилием противостоять легким соблазнам, неблагоприятным условиям, жестоким обстоятельствам... Первый путь, вероятно, легче, но насколько же второй (пусть и тернист он) радостнее!

Только выбрав позицию, можно стать воистину человеком, прожить ненапрасную жизнь.

Человек пашет землю и... познает себя, летит в космос, строит дом, проникает в тайны атома и при этом развивает «мускулы» своего ума и души — учится жить среди людей. Сегодня, как отмечалось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, формирование нового человека стало не только важнейшей целью, но и непременным условием создания нового общества. И далее на Пленуме говорилось: «Нет и не может быть задачи более высокой, чем поднять каждого человека до уровня творца собственной судьбы, творца истории».

Задача эта стоит перед обществом в целом, но стоит она, разумеется, и перед каждым из нас в отдельности. Сегодня все более возрастает ответственность человека за свою жизнь. Они все теснее сплетаются — долг перед обществом и долг перед собой.

Рассказывая в этой книге о людях, живущих яркой, полной жизнью, не хочу обнадеживать читателя, что он найдет готовые ответы, как «сделать» себя, как быть счастливым. Да и существуют ли они, всеобщие ответы-рецепты?

Живу я в мире только раз... Каждый из нас приходит в мир с вопросами: кто я? Какой я? Зачем я? И каждый ищет ответы своей собственной жизнью. Но судьбы других людей помогают в этих поисках, побуждают тянуться вверх, не успокаиваться. И чем нравственнее человек становится, тем острее его недовольство собой — то, что вчера казалось простительной слабостью, сегодня мучает как нестерпимый порок.

Сколько живет человек, столько и учится. Учится быть человеком. Процесс этот бесконечен. И научиться жить, да так, чтобы раз и навсегда, в совершенстве — увы — невозможно.

Но значит ли это, что надо оставить попытки учиться жить?

Ни один мудрый педагог не сможет сделать тебя лучше, пока ты сам не захочешь стать лучше, пока не захочешь изменяться, расти — учиться жить! Этот первый шаг чрезвычайно важен — захотеть... Встречи и беседы с людьми, которым посвящена эта книга, заставляли меня заново ревизовать свою жизнь, помогали находить выход в трудных жизненных ситуациях, вселяли уверенность в свои силы, возможности. Может быть, что-то подобное испытаешь и ты, читатель?

Глава первая

Борьба за бессмертие

В юности известная сократовская формула: познай себя и ты познаешь мир — казалась мне необъяснимым парадоксом. Теперь, годы спустя, мысль о том, что человек только тогда вступит в осознанные отношения с миром, когда придет к самому себе, представляется поистине замечательной. Но какой же это тяжкий труд — познание, обретение самого себя. Недаром многие люди предпочитают целую жизнь играть с собою в прятки, а потом кто-то жалуется: «Моя судьба все поворачивается ко мне боком...» Но разве это справедливо — жаловаться на свою жизнь, которую не отважился ни понять, ни изменить?

ПАМЯТНИК СЕБЕ?

Та щедрость, вдохновение и прямо-таки яростность чувств, которые вкладывает этот человек в свое нынешнее дело, говорят о нерастрачеиности и, значит, несвершенности чего-то в прошлом. Мне даже кажется, что, взявшись за это дело, он как бы начал жизнь заново. А лет ему, между прочим, уже шестьдесят, и сердце больное — три инфаркта перенес. Эпиграфом к рассказу о нем хочется поставить слова Михаила Михайловича Пришвина:

«Жизнь — это борьба за бессмертие...»

Буханчук встретил меня в аэропорту на колхозном газике, представился, протянул букет красных гладиолусов, сам покраснев при этом, и сразу же заговорил о музее. Дело, мол, у нас хорошее, праздничное, и как тут без цветов? Цветы были данью уважения музею, ради которого я сюда приехала. Само слово «музей», привычное и даже скучноватое («музейная тишина», «музейный тлянец»...), звучало у Иосифа Дмитриевича почтительно и нежно, как откровение.

По внешнему виду Буханчука и не скажешь, что он — бывший военный: плечи пиджака почему-то на одну сторону съезжают, плащ — нараспашку, пепел от сигареты норовит себе на колени стряхнуть. Весь он открытый, простецкий, очень обаятельный человек. Я никак не могла предположить, что вечером этого же дня у меня состоится о Буханчуке один странный разговор, застрявший потом в памяти, как заноза. В этом разговоре мой собеседник, человек сравнительно молодой, тоже, как и Буханчук, колхозный энтузиаст (меня познакомил с ним сам Иосиф Дмитриевич, представив как своего сподвижника), вдруг скажет:

— Я Буханчуку много помогал. Но характер у него тяжелый. Только для себя старается.

— Как для себя? — удивлюсь я. — А музей?

— Музей он как памятник себе строит.

Вот так вот... Но пока оставляю этот разговор без комментариев, а расскажу сначала, что ж это за музей, который и в самом деле можно назвать памятником.

Мы быстро проскочили 18 километров, отделяющие от Житомира поворот к колхозу «Украина». Трасса Киев — Львов шла по знаменитым партизанским местам украинского Полесья. «Дислокация будущего музея в восьмистах метрах от трассы очень удобна для массовых посещений», — докладывал Буханчук в стиле военных рапортов. Мы свернули с трассы и поехали проселком мимо белых домиков с резными крылечками и разрисованными ставнями. «Видите? Нравится? — то и дело спрашивал Буханчук, волнуясь на заднем сиденье. — Вот я и говорю: стремление к прекрасному у крестьянина в крови!» — это он все доказывал, что музей изобразительных искусств в селе — объективная необходимость.

Стояло время страды, и деревенская улица была довольно пустынной. Только кое-где на скамеечках сидели старики и старушки да крутились во дворах ребятишки. А на дороге лежали задумчивые собаки, шествовало на дойку стадо коров — живая стена на дороге, пришлось ехать на самой малой скорости, расталкивая кузовом упрямых животных, не желающих признавать технику.

Только миновали мы коров, как вдруг на очередном повороте из-за липовых крон показалось романтическое здание. Оно стояло на пригорке, как строили когда-то замки. Нельзя сказать, что было похоже на замок, но на примелькавшиеся железобетонные коробки тоже совсем не походило. Невысокое, всего в два этажа, здание не казалось приземистым среди рослых деревьев — его «приподнимала» крыша. Крыша была не плоская, а состояла как бы из накатывающих друг на друга волн, резко обрывающихся. Как мне объяснили потом, эта экзотическая крыша с разрывами обеспечивает очень важное для экспозиции шедовое освещение.

В центре здания — высокие, узкие проемы, явно предназначенные для витражей. Но витражей пока не было, дверей и стекол в окнах тоже не было, внутри здания гулял ветер. В этой незаконченности, воздушности, в этом как бы еще оголенном замысле архитектора было столько поэзии... Ничего себе — колхозный музей! «Проект сделан ленинградцами. В лучших традициях» — как о чем-то само собой разумеющемся сообщал Буханчук. Стал он здесь, в музее, настороженно сдержанным, уже не спрашивал «нравится ли?», быстро ходил, несмотря на одышку, среди стропил, перепрыгивал через лежащие на каждом шагу препятствия и коротко объяснял: здесь будет аванзал, это — фондохранилища, библиотека, световые дворики... «Музей — дом муз, понимаете?»

С кем бы потом я о музее ни говорила — и в колхозе, и в райцентре Коростышеве, и в Житомире, и, вернувшись, в Москве, и, по телефону, с ленинградцами, — люди отзывались об этом деле, как о некоем чуде. И все, как один, повторяли: «Если бы не Буханчук...» Интонации были разные — от восхищения до раздраженного недоумения.

Что ж, Иосиф Дмитриевич — личность противоречивая. Тем и интересен. Себя самого он объяснить не умеет. А если б и умел? Одно дело — чтó сам человек о себе думает, другое — чтó о нем люди скажут, третье — то, о чем ни он сам, ни его близкие даже и не догадываются, но это и есть, может быть, самое главное.

Жизнь Буханчука протекает у всех на глазах и никаких тайн вроде бы не имеет. Родился он здесь, в Студенице. Закончил школу и сразу — на фронт. Сталинградская битва, Курская дуга, тяжелое ранение, госпиталь, снова фронт, а потом направили в военный институт связи, и так нежданно-негаданно стал профессиональным военным. Служба все выпадала в больших городах — в Киеве, Москве, Ленинграде, но Студеницу он всегда считал лучшим местом на земле. (Замечу в скобках, что я, как ни старалась, особой красоты здесь не увидела — село как село, речка течет, Свинолужкой называется.) Для Буханчука за всем, что есть в Студенице, стоит отец. Отец его, Дмитрий Северинович, основал здесь, еще в 1923 году, одну из первых на Житомирщине сельских коммун, почти сорок лет председательствовал. Отец умер два года назад, последний месяц Иосиф Дмитриевич провел рядом с ним, не выходя из палаты. Любил он отца больше всех на свете, до сих пор говорит о нем в настоящем времени.

А отец, пока был жив, все волновался за здоровье сына. У Иосифа Дмитриевича в 46 лет случился первый инфаркт, который врачи признали запоздавшим эхом старых фронтовых ранений. Вскоре в звании подполковника Буханчук вышел в отставку.

Я все пыталась выяснить, с чего же начиналось пристрастие Иосифа Дмитриевича к изобразительному искусству. Может быть, сам рисовал когда-нибудь? Нет. Собирал картины? Нет, он не коллекционер. Он эту страсть — тащить прекрасное к себе в дом — вообще не уважает. Кем хотел быть? В ранней юности мечтал стать артистом, его ребята-однокашники, ну вот Люба, Нина, Леонид (с этими 60-летними «ребятами» он успел меня познакомить), должны помнить, как он хороню выступал на сцене. После школы подавал документы в театральный институт, но помешала война. Зато артисткой стала его младшая сестра Шура, играет в театре в Житомире. Но ведь мы не про то, Иосиф Дмитриевич. Вздыхает: не про то. Но что поделать, если никаких других сигналов, предвещающих, что займется он служением искусству, в его биографии не было.

Озадаченно помолчал. Потом радостно вспомнил: да, выйдя на пенсию, занимался он фотографией, даже в выставках участвовал, а еще писал стихи, ходил в литературное объединение, но там одна молодежь... «Все это дилетантство», — огорчалась я. Не находя внутренних закономерностей в судьбе моего героя, замечала в его пристрастиях — то актером хотел стать, то поэтом — суетное стремление быть на виду. А Буханчук будто нарочно подогревал эти нелестные предположения о себе.

Заговорив наконец о самом главном, вдруг расхорохорился. Ну, значит, пригласили его десять лет назад (случайно!) на новое место работы — в Академию Художеств, да, в то здание с колоннами, что стоит в Ленинграде на берегу Невы напротив сфинксов. Ну, быстро там со всеми перезнакомился, со многими «сильно подружился». Замечательные люди художники, трудятся без выходных, как солдаты.

Он сыпал именами знаменитостей, академиков и членкоров, то и дело сообщая, что у того-то дома был, чай пили, к тому-то в мастерскую заглядывал, «по рюмке коньячку пропустили», и, конечно, с пустыми руками не уходил. «Тысячу произведений мне художники для музея передали и никто расписку не попросил». Так вроде бы легко, просто и абсолютно неправдоподобно выглядела судьба дара, с которого начинался музей, а сам он, Буханчук, если судить только по словам, мог показаться человеком несерьезным и даже тщеславным.

Но мало ли, повторяю, чтó сам человек скажет о себе? Реальные дела красноречивее слов. Итак, самое волнующее и знаменательное в судьбе этого музея, что начинался он с дара.

Правда, когда десять лет назад Иосиф Дмитриевич привез в Студеницу первые 120 картин, подаренных ленинградцами (в документах скромно значилось: «На оформление школы-новостройки»), никто и не подозревал, что ввел он в село своеобразного троянского коня. Буханчук и сам никаких далеких планов не строил, а был захвачен волнением текущего момента: удалось ему что-то хорошее для своих земляков сделать. Он об этом всю жизнь мечтал.

Через год выставка получила название народного музея, а Иосиф Дмитриевич — титул председателя общественного совета музея. Жил он все еще в Ленинграде, но в Студеницу приезжал уже не просто в отпуск, как раньше, а по пять-шесть раз в году (перешел ради этого на полставки) и всегда являлся с тяжелым чемоданом, где лежали свернутые холсты, гравюры или даже скульптуры небольших размеров. Более того, вместе, с ним стали приезжать в Студеницу именитые художники, персональные выставки привозили, не только в селе, но и в райцентре, в области потом их показывали.

Но как это у Буханчука получалось? Почему другим сельским третьяковкам не дарят, а тут в самом деле художники 1000 оригинальных произведений подарили?

Я спросила об этом у них самих, позвонив из Москвы в Ленинград. Е. Е. Моисеенко позвонила, В. Б. Пинчуку (оба, как известно, — народные художники СССР, академики). Как радостно они взволновались, услышав имя Буханчука! И говорили о высшей страсти, о завидной трате жизненной энергии. Профессор И. И. Фомин, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Репинского института (он на общественных началах все годы руководит работами над проектом музея), с юмором рассказывал, как терзал Буханчук институт, когда задерживался проект, генеральному прокурору собирался звонить, а в заключение профессор серьезно заметил: «Когда человек всем жертвует ради искусства, его невозможно не любить».

Всем жертвует?.. Об этом мы поговорим чуть позже, а пока пусть побудет Буханчук в представлении читателей эдаким бесшабашным, напористым человеком, умеющим легко входить в доверие, отчего ему и везет (кстати, у некоторых окружающих его людей до сих пор именно такое представление о нем).

Ну а что касается его пристрастия к прекрасному, то судя по рассказам художников, вот что случилось с Иосифом Дмитриевичем, когда десять лет назад он пришел работать в академию. Он вдруг открыл для себя неведомый мир, мир страстных споров о чем-то совершенно непрактическом, но чрезвычайно важном, мир сомнений и увлеченности, бессонных ночей и равнодушия к быту, мир духовно щедрый и немного безалаберный. Все это неожиданно оказалось очень близким ему, созвучным потребностям души, остававшимся до сих пор без удовлетворения. Он не мог понять всей сложности разговоров, но улавливал их главную человеческую суть, и художники это быстро оценили, стали относиться к нему как к равному, приглашали на вернисажи, творческие обсуждения, интересовались его мнением, оказалось — у него интуиция: он безошибочно отличает плохую картину от хорошей, хотя объяснить свой выбор порой не может.

А был он среди художников всего-навсего начальником штаба гражданской обороны, по служебным обязанностям приходилось спускаться в подвалы академии, где хранятся произведения искусства. Так вот, как увидел он впервые содержимое подвалов, все это богатство красок и чувств, под замком запертое, ну просто сердце захолонуло от обиды за художников. (Это он уже сам мне рассказывал.) Сколько ни объясняли Буханчуку, что все нормально: фонды есть фонды, понадобится произведение — его извлекут на свет божий, а если б не лежало оно тут, может быть, и не сохранилось, — признать этот порядок правильным он не мог. А тут еще рассказали ему, как в одном городе «лишние» картины из фондов жгли, он совсем покой потерял. Да мыслимое ли дело, что где-то решают проблему «перепроизводства прекрасного», когда в его Студенице, например, ни одной настоящей картины нет?!

Человек действия, Буханчук стал искать способ, которым лично он мог бы помочь художникам, и вдруг понял, что тем самым сумеет, наконец, принести пользу и своим землякам. Так в думах о музее счастливо сошлись две его любви.

У каждого из нас в любом возрасте есть свои, пусть неосознанные мерила жизненного успеха. Если даже живешь не так, как хочется, а всего лишь как можется, если заели обстоятельства и, кажется, не до того, чтобы мечтать об идеале, но вдруг какая-то встреча, воспоминание вырывает тебя из сиюминутных забот, и будто смотришь на свою жизнь откуда-то сверху, стыдясь суеты и мелочности, тоскуя, что, может быть, самое лучшее в себе ты забыл, упустил, предал.

Любой деятельной натуре для того, чтобы жить и действовать, нужен образец, воплощающий ее представление о совершенстве. Для Иосифа Дмитриевича, как я уже говорила, примером жизни, прожитой не зря, был путь его отца Дмитрия Севериновича. Между прочим, характер он унаследовал от отца — горячий, находчивый, жадный к участию в людских судьбах. Мог бы, наверное, быть отличным председателем колхоза или, родись он в городе, — директором завода: организаторский дар в нем, что называется, бурлит. Но жизнь распорядилась иначе.

Теперь, оглядываясь в недалекое прошлое, можно понять, что Иосиф Дмитриевич Буханчук, наезжая из Ленинграда в Студеницу, каждый раз привозил в сердце торжественность и какую-то виноватость. Знаю по его рассказам, что ждал он этих встреч с родным селом, как ждут большого праздника. Задолго до поездки ему начинали мерещиться среди городских улиц деревенские шумы и запахи — то резкий звон будильника напомнит крик петуха, исполняющего свою утреннюю побудку, и Буханчук внутренним взором увидит, как вся природа до последней росинки радостно встрепенется на этот призыв снова жить; то в порыве невского ветра уловит он пьянящую струю цветущего хмеля, смешанного с пряным духом скошенной пшеницы и прогретой солнцем земли; то вдруг в метро, среди гула и грохота, почудится ему тихий привет речки Свинолужки, шепотом текущей по чистому дну, где смотрится, вернее, на тебя смотрит каждый камешек, и ветлы гнутся к воде, как зачарованные.

Буханчук считал себя человеком деревенским, дорожил тем фактом, что корни его не асфальтом придавлены, а глубоко в землю уходят, отцом своим гордился, но сам — получалось — деревню бросил.

Шел он деревенской улицей и каждый раз думал: вот больница, ее построили при отце, вот клуб — тоже он, отец... Люди рассказывают об отце легенды: какую-то семью он в лихие годы от голода спас, какого-то непутевого парня от тюрьмы уберег, никого из колхозников ни разу в жизни не обидел! Ну а что вспомнят об Иосифе Дмитриевиче, сыне такого отца?

Буханчук так часто, так возвышенно говорит об отце, что его молодые коллеги (уже есть в музее свой небольшой штат) недоумевают: «Это какой-то пунктик». Прекрасный, надо заметить, «пунктик». Но отдавал ли когда-нибудь Иосиф Дмитриевич себе отчет, что слава отца была ему в жизни немым укором?

Со стороны это трудно понять: в чем он, собственно, себя винил? Но что винил — это точно.

Чувство не исполненного до конца долга перед земляками не покидало Иосифа Дмитриевича. Он остался живым, хоть два пекла прошел — Сталинградскую битву, Курскую дугу, — а 229 его односельчан не вернулись с фронта. «Я в долгу перед павшими, в вечном долгу», — говорит Буханчук, и его слова можно счесть слишком возвышенными (они знакомы нам по песням и книгам), но какое у нас право сомневаться в искренности чувств, диктующих эти слова?

Выйдя в отставку, совсем уж собрался переехать в Студеницу, начать новую жизнь, но запротестовала жена. Он смирился. Попробовал ходить по музеям, театрам (в Ленинграде есть что посмотреть), попробовал беречь здоровье — отдыхать. Не получилось. Затосковал по работе, стал искать, имел много предложений. Переменил несколько мест (места были хорошие, с приличной зарплатой), но все они казались ему случайными, а сам себе, думаю, казался он в те годы неудачником. Пока не прибился к художникам.

Осмелившись назвать Буханчука неудачником, не вижу в этом ничего обидного и хочу сослаться для убедительности на слова Пушкина, сказанные о «неудачнике» Грибоедове: «Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности». Поскольку в разгадке характера Буханчука такая черта, как честолюбие, сыграет — мы увидим — особую роль, прошу читателя запомнить этот нюанс пушкинской мысли о честолюбии: оно бывает, оказывается, равно дарованиям и, значит, каким-то образом от них зависит, то есть является закономерным, естественным свойством личности, осуждать которое было бы нелепо.

«Почему никто из художников не написал лен? Вы знаете, как цветет лен? Поле голубей, чем небо», — очаровывал Буханчук сельской экзотикой президента Академии художеств СССР Н. В. Томского, к которому пришел с непростой просьбой: послать от имени президиума письма в Министерство культуры УССР и в Житомирский обком партии и облисполком «по вопросу постройки специального здания для Студеницкого народного музея, расположенного ныне в коридорах сельской школы и лишенного возможности полностью развернуть экспозицию...». Это надо же придумать такой ход: сначала просил областных руководителей, чтобы те ходатайствовали перед президиумом о присылке картин в дар колхозу, а теперь уже просит президиум ходатайствовать перед республикой и областью о строительстве музейного здания, поскольку дар велик и ему тесно (светлые холлы школы уже именуются коридорами).

Хитрый он, Буханчук? Ну, во-первых, сама жизнь заставит идти на все, если бьешься за новое дело, пользу которого на словах никто не отрицает, а реально подступиться к нему не решаются. Во-вторых, если даже и была тут в чем-то хитрость, справедливей назвать ее стратегией — не прошла для Буханчука даром военная выучка.

Трудно перечислить, в скольких кабинетах побывал он за эти годы. Изучил, как говорится, все ходы и выходы министерств и ведомств, сложнейшие административные связи и зависимости, научился играть на амбиции одних и лучших чувствах других. «Учитывая Ваше доброе отношение к нашему общему благородному делу, просим в порядке исключения...» И перед ним распахивались самые недоступные двери. Его принимали на минутку, а разговор порой затягивался не на один час. Люди, ставшие впоследствии безотказными помощниками в деле, встречали его поначалу в штыки: морочите голову, требуете невозможного! «Миша, со мной так обошлись...» — раздавался не раз среди ночи междугородный звонок в квартире ленинградского архитектора Михаила Северова, автора проекта музея. («У Иосифа Дмитриевича постоянные провоцирующие обстоятельства для инфаркта», — с тревогой говорил Михаил, с которым мы встретились в колхозе: он не первый отпуск проводит здесь, на строительстве.) Сам Буханчук старых обид не помнит, всех хвалит, всех за помощь благодарит. С обычной своей легкостью докладывает: «На меня кричали, и я голос повышал. Мне что? Я человек независимый. Лучшая должность — энтузиаст».

Конечно, его принимали, выслушивали и, как правило, шли навстречу прежде всего благодаря идее, которую он защищал, но некоторую роль, наверное, сыграли и личные качества Буханчука, даже внешний его облик: не покидающая лицо добродушная улыбка, глаза — они у него под цвет тому полю цветущего льна, о котором рассказывал в свое время Буханчук президенту. Он сам был олицетворением своей идеи — сельский человек, который не может жить без искусства.

Когда Иосиф Дмитриевич вышел из больницы после третьего инфаркта, председатель колхоза Близнюк подарил ему спиннинг: «Будете теперь рыбу ловить, чудом спасенной жизнью наслаждаться. Музей мы без вас достроим». А через неделю Буханчук узнал, что в соответствии с указаниями составлен акт на консервацию объектов культурного строительства, в том числе и музея. Он бросился в Житомир, к руководству области, где всегда находил поддержку, и попросил разрешения выступить перед работниками банка: «Я сумею убедить!» Наивный он человек, но сколько раз за четыре года строительства его наступательная наивность спасала музей, уже всеми вроде бы признанный, уже поднимающийся из земли, но все еще такой уязвимый.

«Меценат. В буржуазно-дворянском обществе: богатый покровитель наук и искусств» (из словаря С. И. Ожегова).

Из письма И. Д. Буханчука: «За 5 лет исчерпались мои запасы и образовались долги, поэтому прошу на этот раз оформить мне командировку...»

«Всюду ездил за свои деньги», — не раз слышала я в колхозе. Сам Буханчук об этом и не заикался. Материальность как таковая его никогда не интересовала. Теперь, может быть, жалеет, что машины за жизнь не сумел приобрести, теперь бы машина ему еще как пригодилась. Живет он в родительском доме в Студенице, а музей строится в другом отделении колхоза — в Кмитове, это шесть километров с гаком. Купил было велосипед, но потом шахтостроители дорогу разрыли и стало трудно ездить. Приходится ждать рейсовый автобус или на попутках, а то и пешком. Встретила его как-то старушка-соседка: «Ну что, Юзек, снова потопал на свой БАМ?»

Можно, конечно, и усмехнуться: ну какой он меценат? Деньги на музей государство дало, картины художники подарили, а в дальнейшем экспозиция будет пополняться из фондов. Чтобы сбить усмешку, я расскажу еще один вполне рядовой эпизод из жизни Буханчука. Он лежал в Студеницкой больнице (по своим сердечным делам, разумеется), и вдруг ему сообщают, что стройка остановилась, завод не дает блоки под фундамент (лимит музея переправили на другой объект). И вот Иосиф Дмитриевич после утренних процедур садится в кабину к трактористу и несколько дней подряд ездит на завод «вырывать» эти дефицитные блоки... Заплатить, когда денег много, любой сумеет, а вот душой заплатить, создать удается далеко не каждому. Здесь о духовном меценатстве речь, да, в самом прямом смысле.

Буханчук рассказывал мне: когда кончилась война, они, молодые, уцелевшие, но привыкшие каждый день рисковать жизнью и считавшие, что это и есть настоящая жизнь, растерянно спрашивали друг друга: «Что же мы будем теперь, после войны, делать?» Сегодняшние молодые, коллеги Буханчука, жалеют его: «Работает, как воюет». Но ведь это и означает, что человек, как бы потерявшийся после войны, наконец нашел себя! И стоит ли удивляться, что он так нетерпелив, так мучает себя и терзает других этим музеем? «Левое предсердие увеличено в размерах... Периодические сжимающие, жгущие боли в области сердца...» — это из его медицинских документов. Я читала их и думала: как же надо беречь Буханчука! А он тем временем посмеивался: «Если еще два года проживу, у нас такой музей будет, что в Париж с выставкой поедем!»

А теперь пора вернуться к тому разговору о памятнике себе. Сказаны были слова зло, из ревности, оттого и возмутили, но если рассудить трезво... А почему, собственно, плохо, если Иосиф Дмитриевич и в самом деле видит в этом музее кроме всего прочего еще и памятник своему отцу, да и себе лично? Он ведь всю жизнь мечтал добиться чести и признания у своих земляков... И потом, знаете, человек, трижды заглянувший за ту черту, имеет право подумать о памятнике. Это я как бы оправдываюсь перед теми, кто может слишком прямолинейно меня понять и упрекнуть Буханчука в корысти. Но нужно ли оправдываться?

Корысть... Человек, чтобы сделать несбыточное реальным, пожертвовал здоровьем, комфортом большого города, семейным благополучием, наконец... Пока он из Ленинграда в Студеницу мотался, от него жена ушла. («Но она вернется, — успокаивал меня Иосиф Дмитриевич. — Вот построим музей, она все поймет и вернется».) Многие люди видят свое бессмертие в детях, а у Буханчука детей не было. Единственное детище — музей. Корысть... Да, есть у него от музея своя корысть: сознание не напрасно прожитой жизни — разве этого мало?

Независимо от того, как сложится в будущем судьба этого уникального музея, уже то, что на сегодня Буханчук сделал, и прежде всего сама его личность, — тоже, думаю, немалый вклад в культуру. Собственно, что такое музей, зачем нужен он на селе? Это не просто очаг культуры, это именно очаг, объединяющий людей, согревающий красотой их души. Буханчук мечтает, чтобы собирались здесь люди, много людей, и чтобы становились они здесь счастливее. Так вот, создавая музей, он уже сейчас своими стараниями, страданиями, горением вдохновил и сделал радостнее очень многих. Вспоминаю, как светлели лица самых разных, в том числе весьма озабоченных, людей, когда заходила речь о музее. Вспоминаю, как волновались художники. Понимаю теперь: ведь Буханчук открыл им возможность проявить столь естественную и прекрасную человеческую потребность — страсть к дарению. Так и хочется сказать: он чувства добрые музеем пробуждал...

И конечно, сам от всего этого становился счастливее. Я смотрела на него и радовалась: как расширяется человек, каким он становится всемогущим, когда его ведет по жизни одна, но пламенная страсть.

Но откуда, из каких загадочных глубин берется энергия, заставляющая человека на склоне лет стать молодым, без оглядки терять нажитое, без остатка тратиться, надрываться, радостно всходить на свою Голгофу?

Ответов здесь множество. Такие, как увлеченность, целеустремленность, самоотверженность (они и в нашем случае все налицо), я расшифровывать не стану, они очевидны — мы их видеть привыкли. Но вот такой мощный мотор человеческих деяний, как честолюбие, почему-то стыдливо замалчиваем.

Что такое честолюбие? Словари толкуют эту черту характера как негативную: стремление к почестям, к славе, к признанию... Честолюбивому человеку можно, конечно, посочувствовать: ведь он так несвободен от мнения окружающих, в силу своего характера вынужден постоянно что-то людям доказывать... Но как и что он доказывает?

Вспомним слова Пушкина о грибоедовском «честолюбии, равном его дарованиям». И отдадим себе отчет: так ли уж это плохо и для кого плохо, если человек, активно, истово проявляющий свои дарования, хочет, чтобы люди его заметили, чтобы по достоинству его труды оценили? Может, нескромно? Как часто о человеке, который мало успел в жизни сделать, прощающе говорим: скромный, ничего для себя не хотел. Но нет ли тут прямой зависимости: не хотел ничего (особенного!) для себя — не добился ничего памятного и для других?

Сколько хороших дел не совершилось бы на земле, если бы не подгоняла человека эта страсть — доказать себе и окружающим, что я есть, я живу и действую и не хочу пропадать в безвестности. Человек, который осуществляет себя и живет в этом смысле для себя, приносит наибольшую пользу обществу. Ведь стремление к общему благу становится действенным только тогда, когда оно — потребность души, условие личного счастья, дело личной чести. Чтобы не зарыть свой талант в землю, тоже нужно обладать честолюбием. И если рассуждать без ханжества, то честолюбие есть здоровое чувство человека, ощущающего свою связь с людьми, свою от них зависимость. Без честолюбия прожить на свете, конечно, легче, бесхлопотней. Но зачем нам счастье ленивых?

...Он спит на застекленной веранде, где в углу стоит большой отцовский сундук, а рядом — его ленинградские чемоданы. На веранде терпко пахнет сухими травами. Их собирала — от всех болезней — мать и развешивала пучками под потолком, а теперь про них забыла. Мать стала совсем старой и слабой. По ночам он часто просыпается, прислушиваясь к ее дыханию, иногда она лежит совсем тихо, вроде бы и не дышит, и тогда он спрашивает в темноту: «Ты жива, мама?» — «Какой ты беспокойный, Юзек», — как когда-то в детстве, ворчит на него мать.

* * *

Жизнь Буханчука, его нынешнее преображение стали для меня еще одним подтверждением давней дорогой мысли, которую я услышала от Валерии Дмитриевны Пришвиной: самые искренние желания — сбываются!

ЖИЗНЬ — КАК ТВОРЧЕСТВО

В. Д. ПРИШВИНА:

«...Каждый человек может стать художником

своей жизни и установить с миром — как бы это

выразиться поточнее?.. — отношения взаимотворчества!»

Давно это было, лет тринадцать назад, — кто-то пригласил меня поехать в подмосковную деревню Дунино познакомиться с вдовой М. М. Пришвина — Валерией Дмитриевной. Теперь даже трудно понять, как могла я, любя Пришвина, не хрестоматийного певца природы Пришвина, а тонкого знатока души человеческой (этого — главного — Пришвина нам еще постигать и постигать), как могла никогда раньше не задуматься, не поинтересоваться даже, что же сталось с той, которой посвящены его «Фацелия», лучшие страницы его дневников. Может быть, дело в том, что творчество Пришвина, став классикой, будто отдалилось от нас на пьедестал времени, куда-то ближе к XIX веку. И просто в голову не приходит, что «Фацелия» может жить сегодня. Неужели стоит сесть в электричку — и догонишь другую, бывшую до нас эпоху? Это чудо оказалось вполне реальным, как реальны, впрочем, и многие другие чудеса, но мы их не замечаем просто потому, что в них не верим.

Встреча с Валерией Дмитриевной, а потом и многолетняя — вплоть до ее кончины — дружба с нею стала таким событием моей жизни, за которое хочется без устали благодарить судьбу. Должна сразу же заметить, что была я, разумеется, одной из многих, которые тянулись к ней и которых она со всей своей безоглядной щедростью одаривала родственным вниманием. Никогда не имевшая своих детей, была она постоянно окружена молодыми людьми, нуждавшимися в ее духовном материнстве. С каждым у нее были свои, особые отношения, никого она не выделяла и себя — в смысле возраста — от нас не отделяла. Умела она удивительным образом «любить всех одинаково, но каждого больше». «Этот закон любви естественно заложен в самой природе», — часто повторяла она.

С таким мироощущением пришла она в свое время в жизнь Пришвина и принесла эту тему, как главный центр нравственных исканий, в его дальнейшее творчество. В конце дней своих Пришвин писал:

«...Смотрю сейчас на елку, и мне представляется в ней живое существо, идущее из тени к свету. Каждый сук по-своему и со своим лицом несет и отдает свою жизнь на образование ствола... И великое солнце любит все ветви, все лапки, все иголочки. Но как будто оно любит всех-то равно, а каждую иголочку больше, и вот отчего ни одна даже иголка с другой не сложится: все разные, а ствол прямой поднимается к солнцу...

Вот бы и нам так устроиться в жизни — чего бы лучше! Но мы, если любим всех, то забываем о каждом, и если вспомним каждого — то забываем всех.

Тема нашего времени... как любить всех, чтобы сохранить внимание к каждому?»

Итак, первый секрет жизни, который она нам открыла, — это закон любви:.

— Любовь — неведомая страна, в которую мы плывем каждый на своем корабле и каждый сам себе капитан. Что есть любовь? Это единение человека с другими людьми, со всем сущим, это стремление к вечности.

Как жаль, что ее слова, такие живые в моей памяти, искрящиеся (у Валерии Дмитриевны был звонкий, молодой голос, порой с озорными оттенками), сейчас, когда переношу их на бумагу, тускнеют, как морские камешки, вынутые из воды. С этим нужно, наверное, смириться, ведь главное — донести смысл ее слов.

Она говорила:

— Если жизнь не представляется тебе великим, незаслуженным счастьем, ищи вину в себе. Вина — в эгоизме, в желании радости только для себя.

Когда я впервые ее увидела (увидела сначала издали, идущую по аллее к дому), она показалась мне величественной... как статуи Летнего сада. Смешно даже вспоминать это первое внешнее впечатление — так не соответствует оно внутренней ее простоте и естественности.

Была ли красивой женщина, встреченная Пришвиным уже на склоне его лет и ставшая его единственной за всю жизнь настоящей любовью? Множество фотографий (сам Михаил Михайлович был, как известно, заядлый фотограф) запечатлели ее меняющийся облик. Но на всех снимках она одинаково серьезна, порой даже кажется суровой. Округлый овал лица, сжатые губы, широкие скулы. Самое привлекательное в лице — глаза, большие и очень внимательные. По фотографиям, впрочем, невозможно понять главное: какие особенные были у нее глаза — умевшие смотреть из души в душу. Когда, описывая внешность женщины, подробно говорят о ее глазах, значит... Нет, это еще ничего не значит. Просто не берусь судить, была или не была Валерия Дмитриевна красивой в общепринятом смысле этого слова.

Сам Пришвин, судя по дневникам, никогда о ее внешности не задумывался. Более того, устроив смотрины новому литературному секретарю, он при своей-то всегдашней пристальности к людям даже выражения ее лица не заметил, и вообще в первую встречу они очень не понравились друг другу.

Вглядываюсь сейчас в ее портрет (одна из последних фотографий Валерии Дмитриевны висит над моим письменным столом). Чуть расплывчатые черты, сеть морщинок в соответствии с возрастом — она ведь никогда не пользовалась услугами косметики — может быть, простоватая, на беглый взгляд, внешность, может быть, кому-то Валерия Дмитриевна покажется типичной доброй бабушкой, но если остановиться, всмотреться... Даже фотография, из-под глянца, из-под стекла, продолжает излучать все те же теплые, облагораживающие душу волны.

Никогда раньше я не встречалась с такой зримой, такой говорящей внутренней красотой и надеюсь, читатель простит, что пишу о Валерии Дмитриевне в несколько возвышенном тоне — это диктуется строем чувств, которые она в людях пробуждала. Общаясь с нею, каждый из нас испытывал тревожное ощущение, какое бывает будоражащей весной, которая всегда зовет человека подняться во всю его высоту — не пропустить бы весны, успеть почувствовать себя в жизни.

...Мы сидели на открытой круглой веранде дунинского дома (дом одноэтажный, но стоит на пригорке, и веранда, построенная высоко над землей, как бы парит в воздухе), было время заката, небо поминутно меняло оттенки, и от этой игры света трудно было оторвать взгляд. Валерия Дмитриевна смотрела на закат и с улыбкой в голосе говорила:

— С раннего детства мне было присуще ощущение значимости, неслучайности всего происходящего. Вот говорят: страшна старость, болезни. А я одного страшусь: потерять ощущение жизни как тайны. Это самое дорогое, что у меня есть.

Сразу я и не поняла, что она сказала этим (доверила!) самое сокровенное о себе. Смысл слов о «жизни как тайне» открывался мне постепенно, по мере сближения с Валерией Дмитриевной, и не просто в словах, и не в логике поступков, а на каком-то ином, не требующем рациональных объяснений уровне, именно — открывался, становясь и моим личным переживанием, которое теперь, без нее, так нелегко удержать и так страшно утратить...

Недавно повторяли по радио старую передачу о М. М. Пришвине — прозвучал радостный голос Валерии Дмитриевны, она читала страницы из неопубликованных его дневников: «Ночью мне представилось, что очарование мое кончилось, и я уже не люблю. И я — пустой...»

Нет, ни он, ни она ни при каких обстоятельствах не теряли отпошения к жизни как к тайне.

В дневниках Пришвина я нашла пронзительные строки о Валерии Дмитриевне: «Больше всего боюсь, что Л. уйдет из жизни неузнанной...» Этого, к счастью, не случилось. В. Д. Пришвина останется в нашей литературе не только как вдова Пришвина, самоотверженно работавшая (более четверти века, изо дня в день!) над его архивами, выпустившая в свет такие его сборники, как «Глаза земли», «Дорога к другу», «Незабудки», «Сказка о правде», останется не только как непревзойденный комментатор пришвинских дневников, но и как самостоятельный писатель со своим, непохожим ни на кого голосом.

Писать она начала давно и писала много (правда, публиковаться решилась только в последние годы жизни). О ней невозможно сказать: работала. Просто вставала утром и садилась к письменному столу каждый день, что бы там ни случилось, как бы она себя ни чувствовала, садилась за бумагу, и строчки с легкостью ложились на чистый лист, будто диктовались откуда-то. Я не раз наблюдала ее за работой и, честно сказать, завидовала: откуда такая свобода? И никаких тебе жалоб, что не приходит вдохновенье...

Один почитатель Пришвина, молодой пекарь из Таллина, в свое время писал Валерии Дмитриевне о пришвинских «Незабудках»: «Любую страницу можно положить в лесу на поляну, и она будет сама по себе, естественно жить там, ибо нет грубой границы между записью и природой, нет ошибок ни в сердце писателя, ни в строке». Сам Пришвин говорил о себе: «Пишу, как дышу, свободно и свободно». Эта же легкость письма и дыхания была свойственна и Валерии Дмитриевне, но досталась она не как бесплатный дар.

Чтобы писать свободно, из души, нужно сначала воспитать, выделать свою душу, отринув верхнее течение жизни, сосредоточившись на главном в жизни и в себе самом. Нелегко выстрадать внутреннюю свободу. Она говорила:

— Успокоительно, конечно, считать, что человека «делает» среда, обстоятельства, и я, мол, не виноват, что у меня такая судьба или, как нынче считается, «плохие гены». Но кто может отнять у человека свободу воли, ту, которая дана ему от природы, ему одному среди всего живого? И недостойно же свободных существ всегда винить внешние силы и их виной себя оправдывать.

Вселенная наша — не механизм, и я, человек, участвую в непрерывном творческом процессе, который и есть жизнь. Да, мы движемся, изменяемся в этом живом потоке, хотим мы того или не хотим. Но вот как изменяемся — совершенствуемся или деградируем, это во многом, если не полностью, зависит от нас самих.

Человек, не отдавая себе отчета, делает ежесекундный выбор. Порой это выглядит вроде бы просто: пойти — остаться, сказать — промолчать, принять — оттолкнуть лживую мысль... Но из таких мелочей и складывается жизнь. Это только в греческих трагедиях — рок, судьба и человек, маленький, бессильный, обязательно погибает, если борется с судьбой. Нет, в жизни все движется по-иному.

— Вы хотите сказать, что каждый из нас — хозяин собственной жизни?

— Не совсем так. Я не думаю, что жизнь нужно себе подчинять, что вообще нужно вступать в какую-то злую борьбу с жизнью. Нет, не хозяин, мне ближе другое слово: художник. Каждый человек может стать художником своей жизни и установить с миром — как бы это выразиться поточнее? — отношения взаимотворчества!

Узнаю в ее словах знакомый мотив. О том, что вся жизнь есть творчество, о том, что каждый должен найти свою линию творческого поведения, свой угол творческого внимания, не раз писал Пришвин. С ранней юности до глубокой старости неустанной заботой Михаила Михайловича было — остановить, обдумать (записать) то, что происходило в его душе. Главное в наследии Пришвина — его дневники. Нет, не ради пользы литературы вел он почти ежедневно дневник, а прежде всего из насущной потребности понять, открыть в себе человека... Вся жизнь Пришвина прошла в непрерывности этого нравственного (юношеского!) усилия.

Если понимать писателя как сочинителя, придумывающего на бумаге иную, не существовавшую жизнь, то Пришвин, пожалуй, и не был писателем. Он только передавал правду пережитого (в этом смысле все его творчество документально), опасаясь при этом «излукавить» мудрствованием первоначальность ощущения. Когда читаешь Пришвина, так и кажется: да это же сама жизнь в нем, как в капле, себя осознавала.

Известен романтический пришвинский призыв к человеку: «Открой свое небывалое!» Сам он до конца жизни этому призыву следовал. Потому и не уставал твердить нам о нашем родстве с природой, что не отвлеченно, а на своем личном опыте убедился, что природа и человек — это одно, неделимое. Как в природе все стремится к совершенству, гармонии, так и в человеке есть эта неистребимая потребность. Пришвин был искренне убежден, что каждый из нас только затем и рождается, чтобы прибавить новую черточку в картине бытия.

Как-то я заметила Валерии Дмитриевне, что такая вера в человека вдохновляюще звучит, но если посмотреть реально... Она перебила меня:

— Нет большей реальности на свете, чем идеал прекрасного Человека, живущий в душе у каждого!

Эти слова тоже прозвучали неким шифром, который потом на протяжении лет довелось разгадывать. А тогда, в первую минуту, я ей возразила: обыденная-то наша жизнь идет отдельно от идеала.

Она согласилась:

— Конечно, нелегко отличить суть жизни от суеты, тем более что «кажимость» всегда норовит выдать себя за сущность. Но жизнь в суете, жизнь кое-как, без оглядки, когда человек не успевает задуматься, куда и зачем он идет (да, собственно, никуда он и не идет, хотя все время спешит), рано или поздно мстит опустошенностью...

Я попросила Валерию Дмитриевну рассказать, как ей самой удалось выработать стиль сосредоточенного творческого поведения. Она сначала смутилась:

— Мой, как вы говорите, стиль поведения мне не виден, и это было бы ужасно — его знать и по нему специально жить. Могу только сказать, что с первых сознательных лет думала о том, что не случайно же я появилась на свет. Мучительно хотелось понять свое назначение, не пройти мимо своей доли.

Но позвольте я вам лучше расскажу сейчас про Агашу, как она себя в жизни нашла. Агашу мы с Михаилом Михайловичем встретили в эвакуации, когда приехали в Усолье. Простая крестьянка, проводившая мужа на фронт, бедствующая, как все мы тогда, Агаша будто светилась изнутри. «Вот сыночка мужу родила, — объяснила она нам, — раньше я так просто жила, а теперь знаю, про что живу». В войну с младенцем Агаше было, конечно, трудней, чем другим, но получается, что легче.

Так и я... Встретившись с Пришвиным, поверила в его дело, в его душу и лишь тогда поняла, про что я живу. Долгий и нелегкий был к этому путь...

Однажды Валерия Дмитриевна с горечью призналась: «Ненайденность дела привела меня к провалу в первой половине моей жизни». Вспоминая свою юность, своих сверстников из интеллигентской среды, с несвойственной ей суровостью называла те годы «сплошной говорильней». Так она сама ощущала по контрасту с последующим: первая половина жизни — «провал». Но если проследить внешние вехи ее до пришвинской биографии, кажется, что хорошая, полная была эта жизнь.

Она успела родиться в XIX веке, за два месяца до его окончания. В юности закончила Государственный институт Слова, где лекции по философии, литературе, ораторскому искусству читали люди, чьи имена стали теперь историей: А. Луначарский, В. Брюсов, Д. Ушаков, Л. Лосев (с последним она сохранила дружбу до конца своих дней). В трудные годы разрухи, переживаемые страной после гражданской войны, В. Д. Пришвина стала организатором детского дома «Школа радости» для беспризорников. Работала в разных учреждениях, была преподавателем литературы в «стахановской школе» при заводе.

По рекомендации директора Государственного литературного музея В. Д. Бонч-Бруевича в 1940 году она пришла литературным секретарем к писателю М. М. Пришвину. И осталась с ним навсегда.

Пришвин не раз писал в дневниках, что всю свою жизнь (до 67-ми лет!) будто провел в ожидании этой встречи.

Когда-то в далекой юности, за границей (учился тогда на философском факультете Лейпцигского университета) испытал он сильное потрясение от неразделенной любви к девушке-студентке. Это чувство стало для него не столько фактом жизни, сколько фактом искусства — боль потери послужила толчком к писательству. Может быть, оттого и писал тогда Пришвин в основном о природе, оттого и казался кому-то «бесчеловечным» писателем, что только в близости с природой искал он утешения. А на личную сторону жизни будто махнул рукой. Страдая от одиночества, он вернулся в Россию и сразу женился на простой доброй женщине из смоленской деревни, «приник к ней, как к земле», прожил с нею долгую жизнь, продолжая тосковать о далекой «недоступной невесте».

Валерия Дмитриевна тоже перенесла до встречи с Михаилом Михайловичем немало потерь и испытаний, ей тоже, как и Пришвину, жизнь часто представлялась непрерывным преодолением боли, и была она в этом мужественна.

Итак, встретились два одиноких, много страдавших человека, похожих прежде всего тем, что каждый сумел сохранить в душе чистоту детства. Пришвин называл себя в ту пору «голодным поваром»: писал он постоянно о хорошем и светлом — «готовил» строчками радость для других, а сам счастья в жизни был лишен. Валерия Дмитриевна, не зная о самоощущении «голодного повара», в свою очередь пугливо думала: «Не ошибиться бы на голодную душу...»

Она пришла к нему в жизнь уже на склоне его лет. И была это короткая, но такая яркая любовь, что света хватило ровно на четверть века, что прожила она одна, без него, но все равно — с ним.

Я никогда не видела Михаила Михайловича, но оттого, что знала Валерию Дмитриевну, кажется, что и с ним лично была знакома. Приезжая летом в Дунино, приходя зимой в Лаврушинский переулок (на двери там висела медная табличка: «М. М. Пришвин»), встречалась не только с нею, но и с ним. В квартире и в загородном доме все оставалось, как было при нем. Не только вещи на своих местах, но сам духовный уклад жизни тот же. А хозяин будто ненадолго отлучился.

Никакого мемориала. Приходя к ней (к ним), мы будто попадали на очарованный остров живой любви, где светит немеркнущая радость и властвует полное, какое только достижимо между людьми, взаимопонимание.

Но вот что писала Валерия Дмитриевна:

«...Нет, не счастьем надо бы назвать нашу трудную с Михаилом Михайловичем жизнь. Она похожа была скорее на упорную работу, на какое-то упрямое строительство: были обвалы, сыпались камни, едкая пыль жгла глаза, сил, казалось иногда, не хватает...»

Жизнь — строительство. Жизнь — творчество. Могла ли она быть легкой? Достаточно вспомнить, что радость встречи и горечь расставания стоят совсем близко. Такое знаменательное совпадение: они встретились 16 января 1940 года и ровно в этот же день — 16 января 1954 года Пришвина не стало (всего четырнадцать лет вместе, и каких лет — в них вместилась война, эвакуация, послевоенный холод, тяжелая болезнь матери Валерии Дмитриевны, уход за нею, прикованной параличом к постели, неизлечимая болезнь Михаила Михайловича...).

«Один и тот же день встречи и расставанья, как две стены, замкнувшие круг двух жизней. Эти жизни были истрачены целиком на «безделье» — так может сказать иной, — да, всего лишь на поиски смысла... Чтобы найти этот смысл, надо было опереться хотя бы на одного единомышленного друга, встретить его на безнадежно запутанных дорогах мысли».

Эти записи Валерии Дмитриевны я прочла уже без нее. Жизнь, истраченная на поиски смысла жизни... А со стороны казалось: этот «смысл» всегда был при ней, как дыхание. И оттого она не суетилась, никогда никуда не спешила. Так и отпечаталось в памяти: счастье — это когда никуда не спешат. Недавно в книге одного философа я прочла: «Представление об осмысленности жизни есть награда за серьезное отношение к жизни». Конечно, сразу же отнесла эти слова к Валерии Дмитриевне.

Мы прибегали к ней со своими сиюминутными заботами и невзгодами, со своими новостями и радостями, но для нее все было значительно и важно. Если она была нужна кому-то, никогда не жалела сил, времени. Я могла бы рассказать сейчас не одну историю о том, как она помогала людям... Ну, хотя бы о том, как много лет опекала (поддерживала и морально, и материально) семью своей старой учительницы, или о том, как «вывела на дорогу» парня, вернувшегося из заключения, или о том, как каждую зиму в дом Валерии Дмитриевны привозили из подмосковной деревни маленькую, сгорбленную старушку, похожую на пугливую птицу, была она слепая, нуждалась в уходе, как ребенок, капризничала, как ребенок, и на несколько месяцев становилась центром, вокруг которого жизнь всего дома вертелась. Можно вспоминать еще и еще. Но представляю, как удивилась бы Валерия Дмитриевна, узнав, что все это ставится ей в заслугу. Так что хватит иллюстраций. Моя цель — вспомнить неповторимые разговоры с нею.

Бывало часто: я приносила ей на совет какое-то письмо из редакционной почты. Она всегда внимательно выслушивала, пыталась представить, что за человек просит помощи и почему он обращается к «чужим». Помню, она буквально растерялась, услышав, что Хемингуэй в переписке с читателями пользовался печаткой: «Never letters write» («Никогда не пишу писем»). Как можно не ответить человеку? Это не умещалось в ее сознании. Довольно многочисленным своим корреспондентам отвечала с редкой в наше время аккуратностью и обстоятельностью.

Однажды совсем наивное послание: девушка писала, что одинока, что ее никто не любит и ради чего тогда жить? — вызвало у Валерии Дмитриевны возмущение:

— Почему-то принято думать, что к одинокому человеку мир должен спешить на помощь. А если перевернуть наоборот? Не ждать, пока к тебе придут, а самому шагнуть навстречу, поискать: кто, такой же одинокий и, может быть, еще более несчастливый, ждет помощи от меня? Помните у Михаила Михайловича в «Корабельной чаще»: «Не гонитесь поодиночке за теплым счастьем!» Ведь человек, оказывается, только тем и человек, что до него доходит весть о чужом существовании, весть о том, что каждый связан с каждым, что он ко всему без исключения соотнесен. Эта весть и есть наша человеческая со-весть. Так было во все века. Не думаю, чтобы сегодня что-то существенно изменилось.

Со-весть. Весть о существовании другого. Как точно и емко сказано, ни в одном словаре я не нашла потом лучшего толкования слова «совесть». А она, Валерия Дмитриевна, эти свои драгоценные открытия легко и как бы невзначай роняла, она вообще никогда ни на чем не настаивала, не «вещала», не поучала. И, может быть, оттого ее мудрость становилась нам еще дороже. Это сейчас, издали, осознаешь, что в общении с нею как бы воскресала, становилась сегодняшней та культура, о которой мы вздыхаем, как о невозвратном прошлом. Она умела держать при себе прошлое. Например, я так часто слышала от Валерии Дмитриевны о «прекрасном докторе Гаазе», что сложилось невольное убеждение, что и его она лично знала (ведь стольких людей знала!). И как-то не хотелось отдавать себе отчет, что доктор Гааз жил и умер еще в прошлом веке. Она называла этого человека «нравственным героем».

— Да, когда одолевают меня сомнения, вспоминаю прекрасного доктора Гааза. Молодой, преуспевающий московский врач жил в довольстве и почете, его наперебой приглашали в лучшие дома, но вот однажды дела привели его в пересыльную тюрьму. День, когда он переступил порог камеры, стал последним днем его безмятежной жизни. Чудовищные страдания людей (впервые он их воочию увидел) заставили Гааза бросить все, что он имел — положение, имущество, дом. Все было отдано обездоленным. Гааз становится тюремным врачом, сам проходит по этапу в кандалах, чтобы доказать их невыносимую тяжесть. Всего, что он сделал для облегчения участи каторжан, не перечтешь. Умер этот человек одиноким и нищим. Хоронили его на «полицейский счет», однако в похоронах участвовало более двадцати тысяч человек — вся Москва. Прошло больше ста лет, но до сих пор, бывая на Введенском кладбище (Пришвин похоронен там же), на могиле Гааза видишь живые цветы. В любое время года. Ходит легенда, что эти цветы приносят ему дальние потомки тех каторжан, спасенных доктором.

...Могилу доктора Гааза, знаменитую могилу, где на ограде висят кандалы и где на памятнике написано: «Спешите делать добро», — я посетила совсем недавно, уже без Валерии Дмитриевны. Туда, на Введенское кладбище, я ходила к ней самой — она похоронена рядом с Михаилом Михайловичем Пришвиным. Медленно раскачивались верхушки старых лип, серьезно перекликались в листве птицы, небо над этим маленьким спокойным уголком земли казалось необычно голубым и высоким. Могилу доктора Гааза мне пришлось искать долго, почему-то никто из встречных такого имени раньше не слыхал.

— Жизнь — живая, она трепещет, — сказала однажды Валерия Дмитриевна. — Люди глубоко заблуждаются, когда хотят строить будущее за счет настоящего. Главное — что происходит сегодня, сейчас.

Один из нас, присутствовавших тогда при разговоре, вздохнул: «Но в юности мы все откладываем жизнь на завтра, а в 40 начинаем жаловаться, что жизнь прошла...»

— Я встретилась с Пришвиным как раз в 40, и это оказалось началом моей новой, осмысленной жизни. Никогда не поздно начинать. Моя старая учительница, когда я к ней приходила с какими-нибудь жалобами на жизнь, говорила: «Бери чистую тетрадку и пиши по-новому»...

Разговор этот происходил в гостиной в Лаврушинском переулке, за большим столом, покрытым еще в давние времена простым дерматином. Собираясь за этим столом, люди, часто незнакомые друг с другом, разные по профессии, по возрасту, становились открытыми и какими-то просветленными, один другому желанными. В ее присутствии в каждом поднималось самое хорошее, а плохое оседало на дно — ну, просто фокус какой-то она с нами совершала. А сама порой даже не участвовала в разговоре. Прикроет глаза, запрокинет назад голову и будто улетела куда-то мыслями, не слушает. Скучно ей нас слушать? Но вдруг в какую-то минуту спора такое слово вставит, что сразу становится понятно: ничего она не пропустила, правда, все, о чем мы горячимся, ей уже давно известно, но все-таки не скучно, нет, скучать она не умела.

Разговор о том, что жизнь никогда не поздно начинать сначала, я записала сразу же, как пришла домой. Так что приведу сейчас это своеобразное интервью почти в доподлинности.

— Валерия Дмитриевна, очевидно, секрет счастья в том, чтобы найти гармонию между своим «хочу» и «надо»?

— Помните, Пришвин не раз говорил, что вся жизнь в известном смысле «хомут»... «Успейте же выбрать себе хомут по шее и будете свободны так же, как я». Да, каждому человеку нужно найти дело по себе, ношу по себе. И чтоб была она радостной. Знаете пословицу: «Своя ноша не тянет»? Это не в смысле собственничества. «Своя» — потому что соответствует моему призванию, моей любви.

— Но если не повезет человеку с выбором профессии?

— Скажите, мать — это профессия? Дружба — это специальность? Я так часто убеждалась: если человек не стал скептиком и нигилистом, не изменил надежде, то рано или поздно он выйдет на путь. У Пришвина в дневнике есть запись: «Моя неудача — не есть неудача... Это — мое испытание. Удача — это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в глубину».

Кто-то из нас вспомнил другую цитату, из «Незабудок»: «Грибы — это школа вниманья. Доходит до того, что кажется, будто от силы вниманья и рождаются грибы. Вот почему и говорят, что твой гриб от тебя не уйдет».

Это ведь не просто о грибах?

— Это о внимании как творческой силе в любом нашем деле. И, конечно, о терпении. Оно равно необходимо и «невезучему» и счастливому, и в старости и в молодости. Если вам кто-то скажет, что не выдержал, потому что у него не было сил, — не верьте. Человеку дается ровно столько испытаний, сколько он может перенести.

— Но почему так: из мудрых книг, из свидетельств наших современников мы знаем столько важных секретов о жизни, а вот же — не пользуемся...

— Ошибки у каждого — свои. Англичане говорят: «Никто не может попробовать яблоко для вас».

— А все-таки в чем, Валерия Дмитриевна, цель человеческой жизни?

— Цель жизни? — переспросила она. — Да не может ее быть! Смысл жизни и цель жизни, как же они по сути своей друг с другом спорят и несовместимы, хотя на первый взгляд кажется, что это — одно...

Итак, она отметала слово «цель», как неточное, слишком прагматичное. И продолжала:

— Когда мне говорят о ком-то: интересный, яркий, способный — я спрашиваю: а добрый ли это человек? Доброта... Я вот часто думаю: какие прекрасные понятия — красота, счастье... Но почему же каждый толкует их по-своему? От частого повторения, небрежности эти слова истощились, может быть? И только «доброта» проста и понятна всем, как хлеб. Знаете, высшая наука — быть мудрым, а высшая мудрость — быть добрым...

— Значит, смысл жизни в том, чтобы быть добрым? Чтобы научиться быть добрым?

— Именно в этом главная радость и смысл.

— Но знаете, Валерия Дмитриевна, многим людям кажется, что призывы «Стань лучше!» приносят только обман и вред. От того, что десять, сто, пусть даже тысяча человек станут самосовершенствоваться, в мире ровным счетом ничего не изменится. Только им, мол, наивным одиночкам, станет труднее жить. «Не честнее ли, — рассуждают они, — призывать людей на борьбу с конкретными недостатками, которых еще так много вокруг, чем агитировать их бороться против какой-то сомнительной душевной лени?»

— Интересно, как эти люди понимают, что значит — человек самосовершенствуется? Что он делает? Сидит в позе роденовского «Мыслителя»? Выдерживает голодную диету — «очищается»? Признаться, все слова, начинающиеся с частицы «само», меня отпугивают. Ведь если кто-то истолкует их в буквальном смысле, получится замкнутый круг, по существу, самоубийство: свое — для себя — совершенство. Теории, как жить, создавались и будут создаваться. Наверно, они хороши как указатели в живом потоке жизни. Если же руководствоваться только ими, то остается почему-то одна сушь. Ну а жизнь движется поступками, каждый раз по новому, по мгновенному зову сердца.

— Мне сейчас вспомнился шутливый рассказ Пришвина «Как я бросил курить». Он списан, как и все рассказы Пришвина, с жизни. Расскажите, пожалуйста, про этот случай.

— Было это еще в тридцатые годы. Михаил Михайлович обидел близкого человека и, огорченный, ушел в лес и там вновь увидел, что жизнь всюду хороша, а у него на душе плохо — он виноват. Как свою вину исправить? Попросить прощения? Дать обещание? Забудется. И вдруг ему пришло в голову: если оторвать от себя тридцатилетнюю привычку курить, этот случай уж никогда не забудешь. Пришел домой и записал в дневнике договор... с самим табаком: «Табак освобождает меня от куренья навсегда». Как ни мучался потом, а слово свое («перед табаком»!) держал. Впрочем, тут, понимаете ли, не в отказе от курения суть...

На минуту задумавшись, будто вспомнила что-то важное и начала как бы с середины:

— Медленно зреют плоды. Но не надо унывать — они зреют. И это общее движение создается в жизни личным усилием всех и каждого из нас, даже и тех, кто, как нам кажется, слепо и сонно живет. А вообще-то, конечно, для человека существует до самого последнего его дня возможность проснуться, начать жить и обрадоваться.

Здесь сразу же хочу процитировать одно неотправленное письмо Михаила Михайловича. Оно было записано в дневник однажды осенью в золотом дунинском лесу (в 1951 году):

«Друг мой! Я один, но я не могу быть один. Как будто не падающие листья шелестят над головой моей, а бежит река живой воды, и необходимо мне дать ее вам. Я хочу сказать, что весь смысл, и радость, и долг мой, и все только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить. Я не могу радоваться один, я ищу вас, я зову вас, я тороплюсь, я боюсь: река жизни вечной сейчас уйдет к себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлученные...»

Кому это письмо? Ей, Валерии Дмитриевне? Наверное. Но конечно же не только ей одной: этот зов, этот крик о живой воде («...необходимо мне дать ее вам») обращен к каждому человеку, читателю. В каждом Пришвин готов был встретить «неведомого друга». Он потому только и осмелился стать писателем, что пером, как долотом, без устали пробивал ход к чужой душе. Все его творчество было, по сути, преодолением одиночества, разъединенности людей. Этот веселый охотник был в сущности «охотником за своей собственной душой». Он потому с таким напряжением старался до глубины понять в себе человека, что через это познание мог понять и других, то есть выйти из самозамкнутости «я» к другим людям.

Пришвин говорил о себе, что рожден был без улыбки (фотография «Курымушки», серьезного до грусти мальчика со взглядом, обращенным внутрь себя, это подтверждает). Ему пришлось постепенно наживать улыбку. Он сам сделал себя оптимистом, умеющим радоваться жизни, — ведь только радостный человек может увеличивать добро и свет в мире. В тяжелых предсмертных страданиях делает такую запись в дневнике: «Но я думаю, если это только по силам, сохранить чувство гармонии и преподать его даже в последнем стоне своем как возможность, как поддержку».

До встречи с Валерией Дмитриевной Михаил Михайлович искал гармонию в окружающей природе. После того как они встретились, Пришвин потрясенно убедился, что полная гармония достижима и в сложном, запутанном мире человеческих отношений. Теперь, издали, уже можно, уже пора сказать, что эта встреча была им обоим заслуженной наградой. За то, что и он, и она умели добывать радость из самого «серого» вещества повседневности, что чувствовали благодарность к жизни за самые скромные ее дары. Встретившись, эти двое не могли, да и не хотели быть счастливыми просто для себя, только для себя. Недаром (помните?) назвала Валерия Дмитриевна свою жизнь с Михаилом Михайловичем «строительством». А Пришвин так открыто, так много писал об их любви, будто хотел своим счастьем всех людей одарить. Да так оно и случилось. Не могло не случиться. «...Неужели напрасно пел соловей в весеннем саду?»

«Любовь нужна людям не меньше, чем хлеб, а о хлебе люди хлопочут откровенно, неутомимо. Значит, можно также и о любви» — это из рукописи Валерии Дмитриевны, пока еще неопубликованной.

...В Дунино, как и прежде, цветет жасмин, муравьи кропотливо воздвигают свой муравейник, ели охраняют дом и луг. Приезжая сюда, я будто вновь встречаюсь с Валерией Дмитриевной — дунинский «климат» настолько создан ею, сам воздух, кажется, напоен ее радостным удивлением перед жизнью, и не может это так быстро выветриться. Она умерла ровно в восемьдесят, не болея, легко и внезапно умерла, будто куда-то от нас отлетела. «Не страшна старость, болезни...» Даже смерть ее — странно сказать — выглядела не страшной. Она будто оставила нам завещание: «Да здравствует мир без меня!» Стольких людей успела озарить своим светом, приобщить к ощущению жизни как тайны... Да разве умерла она?

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать: